Victor Puiseux, 14. Terre et ciel

La mort compagne de la vie

Signature

La mort de Paul a dû désoler, profondément, durablement, la famille proche et plus éloignée.

Elle me désole aussi, car après l’avoir privé de Laure, la mort se met à frapper Victor dans ses enfants, à lui enlever ce qu’il a construit avec elle et à travers qui elle demeurait vivante.

Pierre et André se retrouveront seuls après 1874, comme dans ce nursery rhyme implacable, cette petite chanson enfantine des Ten little nigger boys qui disparaissent les uns après les autres [1].

Cet évènement accablant, insupportable, preuve effacée d’une histoire d’amour - la perte d’un enfant -, Victor va devoir le vivre encore deux fois - les deux filles -, et, du même coup, je m’attelle avec difficulté au récit de ses vingt dernières années, sachant ce qu’elles vont lui apporter. Du point du temps où je me trouve, il va falloir revoir deux fois, au pied des actes de décès, ce « V. Puiseux », cette petite signature précise, lisible, claire, et dont la vue à chaque fois me crève le cœur, où j’ajoute ma tristesse à la douleur qu’il doit offrir à son Dieu alors qu’il lui faut certifier que son fils est mort. Qu’il ait, finalement, au contraire de moi, cette consolation, me console aussi un peu pour lui.

81 Bd S. Michel

Il faut reprendre le cours du temps : finie la rue de l’Ouest sur le point de devenir la rue d’Assas, les quatre enfants et leur père vivent désormais 81 boulevard Saint-Michel, avec Sophie Jannet qui a quitté le 31 rue de Vaugirard. C’est elle qui va prendre la direction des opérations quotidiennes dans les années à venir, dans une sorte de ménage - en tout bien tout honneur j’imagine mais ménage tout de même - avec un gendre sérieux, partagé entre les planètes et l’analyse algébrique, entre l’Observatoire et la Sorbonne, et que chacun s’accorde à dire si doux, pour toujours fidèle à sa fille.

Les deux filles, Louise et Marie, grandissent et elles prennent de petits airs bien tristes sur les quelques rares photos d’elles, terriblement sérieuses, pour le moins ; les deux garçons, Pierre et André, vont en classe à Henri IV puis à Saint-Louis, pendant un temps, ils poussent des cerceaux au Luxembourg, dont l’entrée est presque en face de leur immeuble du 81 Bd Saint-Michel. Ils vont aussi au catéchisme.

L’Exposition Universelle de 1867

Sophie Jannet a dû les entraîner certainement à l’Exposition universelle de 1867, et notamment dans l’immense bâtiment ovoïde à galeries, qui s’épanouit au Champ-de-Mars, sur le triple thème Agriculture, Industrie et Beaux-Arts, du Ier avril au 3 novembre, accueillant quinze millions de visiteurs du monde entier, que les nouveaux « bateaux-mouches » transportent le long des berges. Tous se plongeront dans le Guide général du Catalogue indicateur de Paris qui leur décrit les merveilles, avec des planches illustrées, et ils devront y faire maintes visites s’ils veulent tout voir.

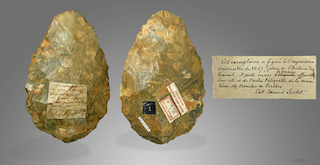

Exposition Universelle de 1867, Vue à vol d’oiseau

Apogée du Second Empire, apogée peut-être aussi, dans le monde occidental, de la confiance dans le progrès comme divinité moderne et dans les capacités de l’humanité à diriger la nature, l’Expo et ses galeries présentent le monde dans son état présent, tout en le cadrant dans l’évolution historique, précisément pour faire voir et sentir ce progès matériel et technique merveilleux : ainsi, l’immense Galerie du travail insère et présente l’histoire de l’outillage, et expose les bifaces taillés découverts par Boucher de Perthes (1788-1868) à Menchecourt-les-Abbeville - la préhistoire prend son essor en partie grâce à lui et à ses recherches sur « l’homme antédiluvien » - , qui mènent aux outils sophistiqués de l’ère industrielle, machines à vapeur, machines agricoles, verreries, imprimeries, presses, photographie, transports, trains, bateaux-mouches et vapeurs transocéaniques, les ascenseurs (invention américaine des frères Otis) etc..

Les bifaces de Boucher de Perthes

Les beaux-arts, peinture et sculpture, y sont aussi représentés. La figure du vaste monde la plus aimable, la plus réussie, la plus conquérante, pleine d’espoir, est offerte. 42 pays sont invités et représentés. Les souverains et hommes d’État s’y rendent en nombre. L’Illustration en fait ses pleines pages pendant des semaines ; le succès est mondain, économique, scientifique.

Les Puiseux ont dû succomber à l’égyptomanie du temps - c’est l’époque où Verdi va commencer Aida - et admirer, dans les envois de l’Égypte, les bijoux de la reine Ahotep exposés à Paris par les soins de l’archéologue François Auguste Mariette [2]. Le canal de Suez est presque achevé et Ferdinand de Lesseps avait fait un dernier appel de fonds pour terminer les travaux et achever la mise en eaux, qui avait eu lieu officieusement en février 1867 [3].

Du chocolat Suchard aux herses multiples, des icônes et des isbas russes aux fusils Gastine-Reinette, du piano créé par Joseph Gaveau au premier scaphandre et des pavillons chinois à Carpeaux qui présente le terrible monument d’Ugolin et ses fils, où le père démembre et dévore ses enfants, c’est une fête multiple, parfois paradoxale, pour l’esprit et les yeux. Même le Japon, qui sort à peine de l’ombre (1867), envoie une délégation qui a grand succès.

Julie-Victoire Daubié

On y décerne de nombreux prix dans les différentes sections et une médaille de bronze est attribuée pour l’ensemble de son œuvre à Julie-Victoire Daubié (1824-1874), la première femme bachelière (elle passera sa licence ès-lettres en 1871), journaliste, une personne originale, très lancée, amie de Marie d’Agoult et Juliette Adam et qui ne porte pas l’Empire dans son cœur.

Napoléon III, le Ier juillet 1867, lors de la remise des prix - médailles d’or, d’argent et de bronze - aux exposants les plus remarquables, fait un discours : il y compare l’Exposition Universelle aux Jeux Olympiques d’autrefois à Athènes - ils n’avaient pas encore été ré-institués sous leur forme sportive - « où tous les peuples luttant par l’intelligence, semblent s’élancer à la fois dans la carrière infinie du progrès, vers un idéal dont on approche sans cesse, sans l’atteindre jamais.(...) De tous les points de la terre, les représentants des arts, des sciences et de l’industrie sont accourus à l’envi, et l’on peut dire que peuples et rois sont venus honorer les efforts du travail et par leur présence les couronner d’une idée de conciliation et de paix. En effet, dans ces grandes réunions qui paraissent n’avoir que des intérêts matériels, c’est toujours une pensée morale qui se dégage du concours des intelligences, pensée de concorde et de civilisation » [4].

Brutalité du réel : la guerre de 1870, entre la France et la Prusse, va éclater dans trois ans, faire tomber le régime impérial, remodeler les équilibres européens et préparer la guerre de 1914.

C’est aussi l’été où meurt Baudelaire. Il est enterré le 2 septembre 1867 au cimetière Montparnasse, où se trouve aussi la tombe de Louis-Victor et sa femme Elisabeth.

L’ascension du Titlis, 7 septembre 1867

Ce même été, Victor Puiseux emmène ses quatre enfants, entre autres lieux de vacances, en Suisse, au petit village d’ Engelberg, dans les Alpes Bernoises. Leurs excursions les mettent dans la nature, leur enseignent l’effort, le bonheur des paysages et des couleurs du monde, le bonheur de vaincre les difficultés : l’esprit même de l’Exposition n’est pas très loin.

Où le Père a passé... T.II

Victor raconte que le 7 septembre 1867, il emmène les trois plus grands, Louise, 14 ans et demi, Marie, 13 ans et demi, et Pierre 12 ans, faire l’ascension du Titlis (3238 m), avec deux guides, ceci contrairement à ses habitudes, mais il est prudent, il faut assurer la sécurité des trois enfants. Le texte a été choisi par Pierre ou peut-être par deux de ses fils, bien des années plus tard, pour figurer dans le tome II de leurs souvenirs familiaux de courses dans les Alpes, Où le Père a passé [5]. Il commence ainsi :

« Réveillé avant minuit, j’appelle Pierre, Louise et Marie qui se lèvent sans se faire prier. Nous descendons en faisant le moins de bruit possible, et, au bas de l’escalier, nous trouvons nos guides, Leodegard Feierabend et Giuseppe Cattani, portant chacun une lanterne d’une main et de l’autre, une hache dont le manche sert de bâton ferré ; ils sont en outre munis de cordes et chacun d’eux a sur son dos un sac contenant des vivres. Des nuages couvrent une grande partie du ciel ; on aperçoit seulement quelques étoiles vers le nord. Nous partons sans être bien rassurés au sujet du temps, et après avoir passé le pont en face du village, nous commençons à monter dans la forêt. »

Bientôt, ils quittent les sentiers en zig zag qui traversent les pentes des pâturages pour attaquer des zones bien plus raides, vers les rochers et la neige, toujours dans la faible lueur des lanternes des guides, “les pieds encore novices apprennent à s’affermir sur ces surfaces glissantes. Vers 4 heures, nous avisons un rocher qui nous abrite contre le vent et dans les anfractuosités duquel règne une température assez douce. C’est là que nous faisons notre premier déjeuner, au dessus d’un précipice effroyable dans lequel un guide s’amuse à faire rouler des pierres.”

Et puis crac, voilà la neige dure. Victor et les deux guides donnent chacun le bras aux enfants et lorsque la proximité des précipices et les crevasses possibles dans les glaciers qu’ils vont affronter se conjuguent, ils s’encordent : Pierre et Marie sont reliés au guide qui marche en tête. Une autre corde réunit Louise, le second guide et moi, le guide était à l’arrière-garde et Louise entre nous deux. Nous arrivons enfin à l’endroit critique où ce n’est plus de la neige que nous avons sous les pieds, mais une pente de glace dure aboutissant à des précipices ; les guides taillent une à une des marches dans la glace, il faut poser son pied, s’assurer de la stabilité, avant de recommencer à monter.

Lorsqu’ils arrivent au sommet, le soleil est levé depuis un moment. Ils contemplent l’immense paysage. Victor Puiseux connaît tous les noms des sommets proches ou lointains, tout l’horizon, aux quatre coins cardinaux, et les indique à ses enfants, nul doute qu’il soit capable aussi d’y ajouter la nature des roches et une brève histoire géologique : à l’ouest les Alpes Bernoises et leurs « cinq cimes colossales », à l’est, les sommets qui dominent la vallée de la Reuss jusqu’au Saint-Gothard, au nord, le Pilate et le Rigi, surplombant le Lac des quatre-cantons : si j’avais été avec eux, en me penchant et avec les yeux de la foi - chacun son dada -, j’aurais aperçu sur ses rives Richard Wagner fraîchement installé à Tribschen et mettant la dernière main aux Maitre chanteurs de Nuremberg. Mais les goûts musicaux des Puiseux, même si Sophie Jannet y veille sans doute, me restent inconnus.

« Mais ce qu’il y a de plus frappant peut-être, dans tout ce panorama, c’est la vue dont nous jouissons du côté du Sud. Là se dressaient deux montagnes aiguës, le Spitziliberg et le Sustenhorn, brillantes de neige jusqu’à leurs sommets et dominant un immense glacier d’une pureté parfaite et dont aucun rocher n’interrompt l’éclatante blancheur. Un autre glacier non moins beau, celui de Triften venait se réunir à celui-là : il y a dans cet aspect quelque chose qui rappelle celui de l’Océan ». Ce jour-là, on ne dessine pas, mais souvent, dans d’autres récits d’excursion, on verra Pierre et son père sortir leur carnet de croquis. On rentre de bonne heure - partis à minuit ! - pour déjeuner à l’hôtel, « un peu fatigués mais enchantés de notre expédition ».

Comme il l’a fait en d’autres circonstances, il a dû en donner un récit détaillé à Sophie Jannet. Je ne suis pas sûre, d’ailleurs, que ce texte de cinq pages, qui ne porte pas de référence dans le volume où ses petits-enfants l’ont inséré, ne soit pas tout bonnement une lettre à Sophie, une de ces nombreuses lettre qui commencent par Chère Maman et se terminent par Je vous embrasse de tout cœur. Une multitude de détails sur les enfants, le soin qu’il en a pris, ne sentent évidemment pas le compte-rendu pour alpinistes, mais sont destinés à rassurer une grand-mère - et une belle-mère - aimante.

Je trouve ce récit intéressant (PDF infra), il montre assez bien les goûts profonds de Victor, l’infinie pureté des paysages, leur infinie beauté, le désir de les connaître intimement et de les nommer pour mieux en profiter, comme on le ferait pour distinguer des amis, des personnes, l’aspect somme toute rassurant de l’infini en général, sous ses formes ici visibles ou évoquées, océan, montagne, ciel, ces mondes qui ne font pas faux bond.

Le Titlis

On y voit aussi son souci profondément pédagogique, donner le goût d’accéder à la connaissance, à la compréhension de ce qui vous entoure. On y trouve beaucoup des échos du siècle qui l’ont formé, la joie de l’effort, la minutie du travail (la description de marches dans la glace, et la manière précise de les utiliser en assurant le pied, est faite presque marche par marche), l’immensité des choses que les hommes ont à leur disposition s’ils s’en donnent la peine, l’immensité de leurs désirs et que lui-même cultive constamment.

« La volonté, brusque hippogriffe »

Quelques années plus tard, Victor Hugo, dans sa magnifique épopée L’Année terrible, écrira, pour le mois d’Avril, un texte qui a dû plaire à Victor Puiseux :

Oser monter, oser descendre,

Tout est là. Chercher, oser voir !

Car Jason s’appelle entreprendre

Et Gama [6] s’appelle vouloir.

Quand le chercheur hésite encore,

L’œil sur la nuit, l’œil sur l’aurore,

Reculant devant le secret

Tremblant devant l’hiéroglyphe,

La volonté, brusque hippogriffe,

Dans son crépuscule apparaît !

C’est sur ce coursier formidable,

Quand le Génie humain voulut,

Qu’il aborda l’inabordable,

Seul avec sa torche et son luth.

Lorsqu’il partit, âme élancée,

L’astre Amour, le soleil Pensée,

Rayonnaient dans l’azur béant

Où la nuit tend ses sombres toiles,

Et Dieu donna ces deux étoiles

Pour éperons à ce géant.

Il n’est pas étonnant que, quelques années plus tard, par-delà la guerre de 1870, Victor Puiseux participe à la création du Club Alpin Français qui s’inscrit dans cette mouvance - la pureté, le sport, l’effort, le désir d’infini - et qui semble d’autant plus nécessaire dans le contexte d’une société déboussolée par la défaite de 1870 et les événements de la Commune : « La fondation du Club Alpin Français, ébauchée en 1870, par MM. de Billy, Adolphe Joanne, Hubert Waffier (...), abandonnée après le désastre de la guerre, fut vigoureusement reprise en 1874 par les mêmes personnes assistées de M.M Abel Lemercier, Cézanne, Albert Millot, et d’un noyau d’adhérents dévoués (...). A la fin de mars, les statuts furent adoptés dans une réunion nombreuse qui élut comme membres de la Direction Centrale M.M de Billy, Cézanne, Daubrée, Joanne, Lemercier, Lequeutre, Maunoir ( Secrétaire général de la Société de Géographie ), Millot, Puiseux, Templier, marquis de Turenne, Viollet-le-Duc » ( Annuaire de 1874 - Chronique du CAF ) [7].

Équilibre toujours délicat entre l’idéologie de l’effort et la volonté de puissance : celle-ci, heureusement, semble manquer totalement à Victor Puiseux, dans le sens où il n’a nullement l’esprit de compétition, pas plus que l’avidité d’honneur et d’argent ; sa carrière le prouve, il ne « cumule » pas les postes universitaires et travaille bénévolement dans ceux qu’il laisse vacants sur le plan budgétaire (EPHE et Bureau des Longitudes) : ce qui ne signifie pas qu’il n’ait pas d’influence ni de pouvoir : parfois la douceur impose.

(À suivre)

Notes

[1] Ten Little Niggers, chanson écrite en 1869 par Frank Green, sur une musique de Mark Mason, pour le chanteur G.W. « Pony » Moore.

[2] François Auguste Ferdinand Mariette est un égyptologue français, né le 11 février 1821 à Boulogne-sur-Mer et mort le 18 janvier 1881 au Caire.

[3] L’inauguration aura lieu le 22 novembre 1869.

[4] cf Discours prononcé par S. M. l’Empereur Napoléon III à la distribution des prix de l’Exposition Universelle le Ier juillet 1867, Paris, Typ. VERT Frères, rue François Miron 8. 8 p.

[5] cf Où le Père a passé, Argo, 1928, T. II pp.51-55.

[6] Vasco de Gama.

[7] cf Annuaire du Club Alpin Français, 1874.