Une semaine à vomir 4 New York ou Le cinéma comme refuge

III. Mercredi 31 octobre 1956. Un vol pour New York

Dernière papaye au petit déjeuner, derniers huevos revueltos (œufs brouillés). Les joueurs de poker dorment encore. Je dois être à l’aéroport à 9 heures, enregistrer les valises bleues bourrées à craquer, chacune pèse vingt kilogs. Je les sens encore au bout de mes bras.

Le Popocatepetl

On décolle à 11 heures. Le temps est clair, le Popocatepetl, sublime. Je vois en plein jour ce que j’avais survolé de nuit une quinzaine de mois auparavant, j’avais été prise dans un typhon épouvantable, dans un gros Superconstellation secoué comme une balle de ping pong, j’étais assise depuis Paris à côté d’un jeune Allemand à chemise mauve, qui venait fabriquer de la bière à Monterrey dans l’entreprise familiale créée cinquante ans avant et devenue une énorme brasserie où se fabriquaient toutes les marques que j’allais apprendre à adorer, la Dos Equis, la Sol etc. Pour lui comme pour moi, c’était le premier voyage en avion, on n’avait même pas peur, on croyait que c’était toujours comme ça, y compris la panne de moteur qui nous avait bloqués douze heures au Canada. Tout de même, ça secouait, on décrochait de plusieurs centaines de mètres, on se cramponnait aux accoudoirs. Les autres passagers étaient verts.

Aujourd’hui, 31 octobre 1956, le ciel est calme, clair, la courbure du golfe du Mexique, le delta du Mississipi, le carré de la Nouvelle Orléans, les Appalaches, leurs villes , les usines, leurs forêts, les États-Unis comme une grande maquette, et puis, en plein jour encore, nous abordons l’immense cité de New York dont je n’avais vu à l’aller que les lumières à perte de vue ; elle est là, grise, brillante, hérissée, pierreuse, très minérale, sauf l’Hudson et l’East River, on se pose, voilà la douane : non, pas plus que ceux de Mexico, les douaniers américains ne voient, roulées dans mes slips et mes chaussettes, les statuettes que m’a données en douce Agustin Delgado, le jeune archéologue de San Luis ( c’est défendu de sortir des antiquités du territoire), et mes papiers provisoires ne causent aucun problème, après tout, je ne fais que passer.

Échangeurs

Je retrouve mes bribes d’anglais après tant de mois castillans, un taxi jaune, rapide et bavard me transporte par des nuées de bretelles et de ponts, le chauffeur me bourre de questions, ce que je fais, d’où je viens, ce que je vais faire en France, je lui dit que je vais me marier, ah, me dit-il, avec un professeur de français ? Je dis oui pour aller vite, et d’ailleurs, ce sera sans doute vrai, Jean-Pierre désire être aussi professeur à l’Alliance française, je suis éblouie par les voies rapides, les nœuds des autoroutes vertigineuses qui surplombent la ville en l’enlaçant, les panneaux Last Exit to Brooklyn sont là pour de vrai, la circulation est intense et rapide, mais fluide comme on dit dans le jargon, c’est juste avant les encombrements de 17 heures et assez rapidement, oui, merci Monsieur pour vos vœux de bonheur, me voilà posée en plein centre, au pied du Piccadilly Hotel, avec mes deux énormes valises.

On est à deux pas de Times Square, où défile en grosses lettres le journal du monde que je ne lis pas, sans doute Budapest, Suez, Port-Saïd où les parachutistes franco-britanniques ont débarqué ce qui a renforcé les intenses activités diplomatiques des États-Unis et fourni une couverture commode pour les Soviétiques en Hongrie ; il fait gris maintenant, le soir tombe. L’hôtel occupe plusieurs étages d’un gratte-ciel, il est un peu vieillot, moquette aubergine un peu râpée, rideaux aubergine en velours, ma chambre est grande, la salle de bains aussi ; je trouve, dans le porte-savon, un savon flottant comme dans les aventures de Mary Poppins que je lisais quand j’étais petite et que je ne pensais pas devoir exister. Si, il existe, il flotte.

Je sors dans les rues brillantes, très brillantes, terriblement animées, je suis assommée par les immenses panneaux scintillants de publicité en couleur qui recouvrent les murs, je trouve heureusement assez vite un petit bar un peu sombre où manger debout un hot-dog et un jus de tomate, je n’avais pas vraiment envie de manger : manger c’est accepter d’entrer dans un pays en le faisant entrer et transiter partiellement en soi, et ce pays-là, je le trouvais de trop.

Hot Dog à Manhattan

L’impression que je garde encore de mon passage à New York n’est pas bonne, je suis dépaysée à mort. Comme annulée. Hâte de le quitter. J’ai demain à tuer avant d’embarquer et encore tous ces jours de bateau. J’aurais dû prendre l’avion. Je rentre faire flotter mon savon.

IV. Jeudi Ier novembre 1956. New-York, Guerre et Paix

Je sors dans la grisaille pour boire un café au petit bar d’hier, à peine ouvert, et qui sent le tabac froid. Je me sens minuscule dans ces rues si hautes, si animées, si longues et qui paraissent étroites. Les épaules écrasées par les étages vertigineux qui surplombent. Je ne suis pas même l’équivalent d’une fourmi.

C’est Halloween. Les enfants déguisées et criards accostent les passants en réclamant des bonbons ou de l’argent, un demi-brouillard traîne dans Central Park où je fais quelques pas sans profiter de rien, puis je marche au pied des gratte-ciel, je contemple les bus sans oser y monter, prendre le métro, moins encore, j’ai mal aux pieds, j’achète une brosse à dent très mince, à deux rangées de poils, et non trois, en guise de souvenir dans un grand magasin de la 5e avenue, et, pour fuir cet écrasement, je m’affale dans un cinéma où je mange esquimau et pop-corn.

À l’Est d’Eden, J. Harris et J. Dean

Le cinéma est mon espace chéri, j’adore être assise dans les salles, dans le noir, au chaud, ou au frais, selon les saisons, c’est mon pain quotidien, il est une source de références, une source d’imaginaire, une source de discussions. Cette passion née à Dijon, cultivée à Paris avec Jean-Pierre, qui raffolait des polars et des navets français, s’est développée à la taille maximale à San Luis, riche en salles. Mon appartement était situé dans le même immeuble que l’Avenida, le plus grand cinéma de la ville : de mon lit, j’entendais la musique des films qu’on y jouait, déjà vus ou à voir le lendemain. J’y allais presque tous les jours, les cinémas diffusaient alors deux ou trois grands films par séance.

C’est dire tout ce que j’y ai avalé, j’ai vu tout ce qui sortait ou ressortait, les grands films américains en v.o. et les séries B américaines ou mexicaines en castillan et même quelques films français : mes agendas contiennent des listes et des listes de titres en castillan ou en anglais, de La Fuerza del Deseo (Miguel Delgado Mex. 1955) au Calice d’argent ( Victor Saville avec Jack Palance, Paul Newman), de L’étrange créature du Lac noir (Jack Arnold, USA, 1954) aux trois James Dean [1], À l’Est d’Eden, La Fureur de vivre et Géant, tous les Buñuel de la période mexicaine (dont les superbes Èl et La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz), les derniers films de l’acteur comique Cantinflas [2], dont j’imitais l’accent traînant [3], d’innombrables films à mariachis qui vous déchiraient le cœur, Tarzan, Hitchcock etc.. Grace Kelly, Elizabeth Taylor et Audrey Hepburn, William Holden, Rock Hudson ou Humphrey Bogart sont à toutes les sauces, parcourant des espaces connus ou des jungles improbables, Marilyn Monroe en pleine gloire vient d’épouser Arthur Miller. Je me constitue une culture cinématographique étendue.

L’étrange créature du Lac noir

En tant que spectacle, cet art était à son apogée, le Technicolor déferlait sur Hollywood, le noir et blanc encore très utilisé était magnifique, les stars pullulaient, la production et les scénaristes ne dormaient jamais. Les paquets de navets côtoyaient des paquets de chefs d’œuvre.

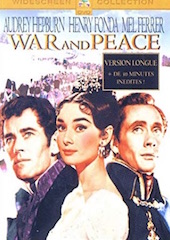

Affiche US de Guerre et Paix

La grande salle de la 5e avenue où je suis entrée donne Guerre et Paix de King Vidor qui vient de sortir [4], Natacha (Audrey Hepburn), le Prince André (Mel Ferrer), Pierre (Henri Fonda), la méchante Hélène (Anita Edberg) et son frère Anatole (Vittorio Gassman), mes acteurs fétiches sont tous là et facilitent l’osmose avec leurs histoires d’amour manquées, qui me serrent le cœur. Je pleure tellement à la mort du Prince André que je reste après la fin du film [5], impossible de sortir dans la rue en larmes, je rempile pour trois heures et demie, mais je pleure à nouveau à la deuxième séance, et j’enchaîne encore un moment avec le début de la troisième.

Je finis par sortir avant de repleurer, j’aurai passé la journée entière au cinéma, presque neuf heures au total, la nuit est tombée largement, les enfants d’Halloween virent au délire d’agressivité, je les déteste avec leurs têtes hilares et leurs ridicules costumes, je retourne me planquer dans « mon » bar pour manger encore un hot-dog et un jus d’orange, puis je rentre à l’hôtel sans même regarder les nouvelles lumineuses à Times Square. Je refais flotter le savon. Puis je dors.

De New York, à part la magie d’un savon flottant et la banalité des hot-dogs, je n’aurai vu que la Russie hollywoodienne.

(À suivre)

Notes

[1] James Dean s’est tué en voiture le 30 septembre 1955, peu après mon arrivée à San Luis, nous étions tous en deuil.

[2] Mario Moreno Reyes (1911-1993), connu sous le nom de Cantinflas, est un acteur célèbre au Mexique depuis les années Trente, il a tourné dans de nombreux films pastiches. Le rôle de Passepartout, dans Le Tour du monde en quatre-vingt jours (M. Anderson, USA, 1956) lui a valu un Golden Globe cette même année.

[3] Le cinéma est une école de langue supérieure à toute autre.

[4] Le film sortira en décembre 1956 à Paris. C’est l’avant-dernier film de ce grand réalisateur.

[5] À cette époque, aux États-Unis, en France et partout, on pouvait passer la journée au cinéma pour le prix d’une séance.