Une semaine à vomir 5 « Panique à bord »

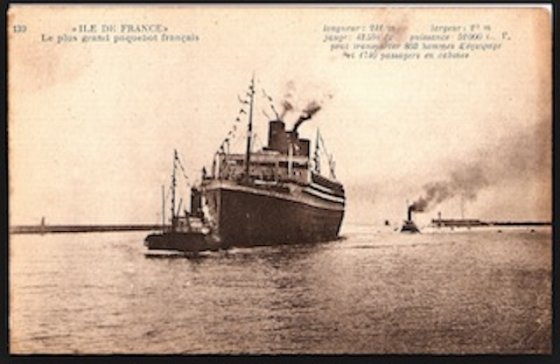

V. 2 Novembre 1956. L’Île-de-France

Port de New York

Port voyageurs de New-York, quai n°30, douane, valises. L’Île-de-France est là dans ce matin gris, vieux paquebot, héros de la Deuxième Guerre mondiale, à la décoration intérieure années Trente sobre et fanée.

Je me retrouve dans une cabine à quatre couchettes au 3e pont inférieur, qui pue le fuel, située sous la ligne de flottaison, sans ouverture, à côté des moteurs gigantesques qui font un boucan d’enfer.

Une fille de mon âge est déjà là, elle se présente, Françoise Helleux [1], elle est d’une famille de 19 enfants ! Bretonne. Elle aussi rentre se marier après un stage de langue aux États-Unis.Y aura-t-il deux autres passagères ? Non, car il y a à peine deux cents passagers, au lieu des dix-sept cents possibles, et le bateau est si vide qu’on fait monter dès le départ et sans supplément les passagers de 3e classe en 2e classe, Françoie et moi nous retrouvons dans une cabine assez agréable, à deux lits, avec un hublot au ras de l’eau. Les gens ne voyagent plus beaucoup en bateau, d’une part, et d’autre part, les amateurs de traversée évitent novembre en raison des tempêtes.

Françoise a le pied marin, elle aime les bateaux, elle m’entraîne pour le visiter de fond en comble, le commandant connaît vaguement sa famille et nous invite pour ce soir à sa table. Ce premier soir, le dîner, bien français, gigot haricots verts, camembert, île flottante, m’a paru horriblement fade après tant de mois de délicieuse cuisine mexicaine pimentée.

A peine l’Hudson descendu, à peine la haute mer rencontrée, le bateau a pris cet horrible mouvement, comme si une main géante par en-dessous, de la taille même de l’Atlantique, nous balançait inexorablement, d’un mouvement à la fois lent, moelleux ou dur selon les moments, écœurant, profond. Un énorme glissando se met en marche, de droite à gauche, de gauche à droite. Nulle part, on n’y échappe.

Après le dîner, j’ai eu le temp d’aller au cinéma du bord voir Les Grandes manœuvres, de René Clair, et de participer aux soupirs de Michèle Morgan abandonnée par Gérard Philipe, volage officier caracolant dans une sous-préfecture.

Les grandes manoeuvres, Gérard Philipe et Michèle Morgan

En redescendant au pont de deuxième classe, dans un des escaliers raides et ridicules que Françoise dévalait sans crainte, j’ai vomi et ça n’a plus cessé. Mes agendas en témoignent.

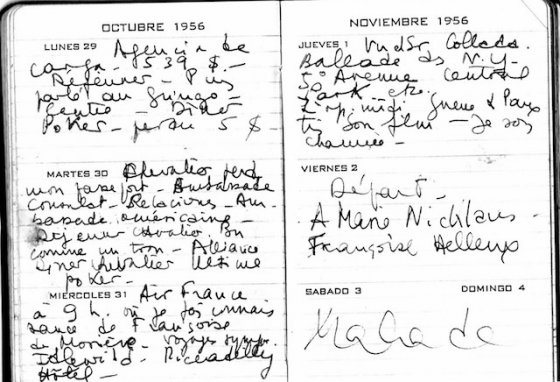

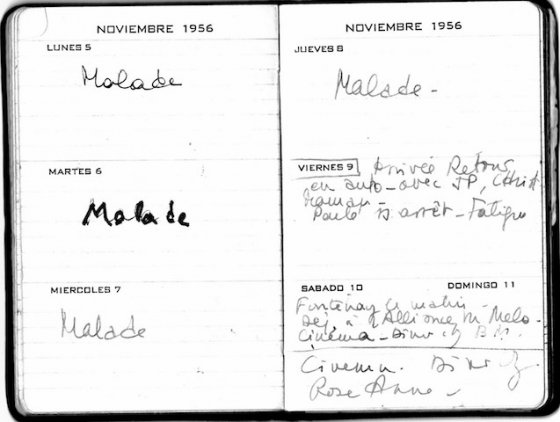

Agenda 1956, du 28/10 au 4 /11

Agenda 1956, du 5/11 au 11/11

VI. 3, 4, 5, 6, 7, 8 novembre. « Malade »

Les jour passeront à attendre l’heure des cachets de nautamine. Allongée sur ma couchette, en pleine crise de nausée, je voyais tour à tour les flots gris et huileux frapper le hublot puis laisser la place au ciel ravagé. Mon attaché-case en cuir marron parcourait incessamment le sol de la cabine, de la cloison gauche à la cloison droite sur la moquette rouge-orange passée .

Françoise s’amusait énormément à bord, connaissait tout l’équipage : étant donné mon état peu agréable, on lui a donné tout de suite une cabine single.

Elle passait juste de temps à autre une tête compatissante. Le lendemain du départ, où la tempête avait baissé d’un ton, elle a voulu profiter du seul jour où les ponts ont été autorisés, elle m’a sortie de ma couchette : « Allez, debout, l’air te fera du bien », mais j’ai vu la mer énorme soulever le bateau et je suis rentrée plus malade encore. La tempête de novembre 1956 a été démesurée, elle a fait date, et, la même semaine, le Queen Mary pourtant plus gros, plus solide et mieux équilibré que notre paquebot, a subi de grosses avaries.

Le lendemain soir ( qui est forcément, historiquement, le dimanche 4 novembre), Françoise est passée me dire qu’un câble venait de tomber, il annonçait la réélection de Ike (le général Eisenhower) comme Président des États-Unis. Ce vieux schnock, ça m’a achevée. Ce n’est pas que le démocrate malchanceux me plaisait, (Adlaï Stevenson), mais bon, la Deuxième guerre mondiale et la guerre de Corée, les généraux, le maccarthysme, il aurait fallu tourner la page, changer. De Suez ou de Budapest, aucun souvenir d’en avoir eu des nouvelles.

4, 5, 6 novembre. Uniformité des jours et des nuits à guetter l’heure de prendre ma nautamine. J’essaie de me garnir l’estomac pour quelques minutes avec une purée apportée sur un plateau par je ne sais qui. Attraper ma cuvette ou me traîner aux toilettes en flageolant. Regarder l’inlassable parcours de mon attaché-case marron.

À force de rendre tout le fond de mon corps, j’aurais voulu rendre l’âme et qu’une voix résonne dans ma cabine pour me proposer : « Veux-tu mourir ? ». J’aurais dit « Oui » sans hésitation. Ne plus vomir, ne plus être clouée là sans pouvoir fuir, pas pire prison qu’un bateau.

Le jeudi soir, enfin, il m’a paru que la houle diminuait, le plancher a cessé son alternance de biais vertigineux, mon attaché-case est devenu sage sous la tablette de droite, j’ai regardé mon agenda, 8 novembre, j’ai écrit encore une fois « malade » pour le dernier jour, on quittait cet océan inhumain, on entrait dans la Manche, il y avait une escale à Southampton.

Il faudra, le lendemain, m’habiller et descendre au Havre.

VII. Vendredi 9 novembre 1956

Sur le quai, en fin de matinée, le mal de mer encore inscrit dans le corps, avec ce grand mouvement écœurant de l’océan - je tenais à peine debout -, le temps de récupérer mes lourdes valises bleues, et, à la sortie de la douane, j’ai aperçu Maman et Jean-Pierre. Non, ils étaient trois : avec eux, il y avait Christiane Lacombe, une étudiante de l’Institut de Géographie en 1954/55, que j’avais connue en même temps que Jean-Pierre ; elle était la fille d’un riche commerçant qui - chose exceptionnelle à cette époque - lui avait offert une voiture en l’honneur de sa licence d’Histoire et géographie, elle avait eu la gentillesse de venir me chercher et de nous ramener à Paris.

Frank Villard (1917-1980)

Maman est à peine un peu vieillie, Christiane a sa coiffure choucroute, maquillée comme une vedette du muet, elle sourit de ses lèvres rouges, Jean-Pierre semble inchangé, il a à présent vingt-cinq ans, il porte son imperméable classique affreusement beige, il a toujours sa moustache à la Frank Villard, son héros de cinéma au genre mauvais garçon séducteur. Jean-Pierre n’était pas un mauvais garçon.

« Enfin, te voilà ! »

Je me rappelle qu’on a déjeuné à Rouen, ou plutôt, les autres ont déjeuné, je ne pouvais encore rien avaler. On roule dans la campagne, les horizons me paraissent petits, petits, gris, cassés par les haies, les tournants, les villages ; les voitures sont noires et minuscules, la Seine a la taille d’un ruisseau, la France est vraiment toute petite et dans ce cadre étroit, je raconte des horizons qui étaient immenses.

Le week-end est tout tracé, demain on ira voir Jacques à Fontenay, et on dînera rue Le Verrier chez ma grand-mère Puiseux ; dimanche, on ira au cinéma et on dînera, toujours rue Le Verrier, chez ma cousine Rose-Anne. Jean-Pierre habite toujours chez son père à Neuilly et moi, me dit-on, j’aurai une petite chambre de bonne rue d’Assas, perchée au 7e étage, « mais tu verras, il y a un ascenseur ».

L’épilogue de cette histoire va pouvoir commencer.

Déjà, l’un des « personnages » n’a plus que deux ans à vivre :

« L’Île-de-France est vendu par la Compagnie générale transatlantique à Yamamoto & Co d’Osaka le 11 décembre 1958 ; et c’est le 26 février 1959 qu’il quitte le port du Havre sous le nom de Furanzu Maru. Il arrive à Osaka le 9 avril 1959. La fin du paquebot provoque un scandale comparable à celui de la fin du paquebot France, car malgré une cérémonie Shinto tenue le 11 avril 1959 pour célébrer l’âme du vaillant paquebot, il sert de cadre à un film hollywoodien Panique à bord (The Last Voyage). Pour les besoins du film, il est partiellement coulé en mer du Japon et pour des prises de vues saccagé à l’intérieur à l’explosif sous le nom de Claridon. À la fin du tournage, le navire est détruit [2] ».

L’Ile-de-France

(À suivre)

Notes

[1] Je ne sais plus du tout qui est Anne-Marie Nicklaus dont il est question sur mon agenda ?

[2] Extrait de l’article de Wikipedia.