Liban 1999

Beyrouth, Sour, Saada, Byblos, Tripoli, les Cèdres, Deir el Qamar et Beiteddine, Baalbeck et Anjar, Plaine de la Beqaa

4 -11 septembre 1999

Beyrouth, samedi 4 septembre 1999

Une volonté de vivre incroyable : telle m’apparaît Beyrouth, depuis qu’on s’est posé à l’aéroport, l’histoire et le martyre de 20 ans de guerre, où je débarque avec bien des pensées pour les otages, les correspondants de guerre, leur vraie vie, leur vie de film. J’ai bien aimé arriver au-dessus de l’Asie, côté Proche orient, j’aime toujours arriver par la mer dans un aéroport, avec cette « rencontre » qui est toujours surprenante, tout d’un coup la surface à la fois consistante et liquide, bleue ou grise, se mêle à de la terre, on voit des maisons, des arbres, une tour d’aéroport. Au bord de l’eau, les vies et les espaces apparaissent plus fragiles et entêtés. Le Liban : après ces années de guerre, je ne le connais que par les actualités, les infos, l’œil des journalistes, j’ai besoin de mes vrais yeux, de mes impressions, même fausses par rapport à ce qu’on sait. Bref, j’ai besoin de voir, de sentir, de manger, d’entendre, d’avoir des « sens » dans cette ville qui apparemment n‘a plus de sens.

De ma fenêtre d’hôtel, une rue assez étroite, en face, la maison a un étrange dispositif de balcon, (suit un petit dessin que je ne peux pas reproduire) avec une espèce de tente qui doit protéger du soleil le jour, et faire l’obscurité, une certaine obscurité la nuit, ils regardent la télé dans le noir, je les vois, ou plutôt je vois juste les éclairs des plans clairs ou foncés. Les gens sont invisibles On entend très bien les avions qui vont l’aéroport, voler au-dessus de la ville. Avions civils, évidemment, il y a eu le temps où ils étaient de guerre.

Le groupe est disparate, assez petit. Le minibus était étouffant. Et trop bas de plafond, nous nous y traînerons demain pour aller à Tyr et Sidon sur les traces disparues de Jézabel ?

La guide s’appelle Nadine.

J’ai renversé mon jus de tomate, sur ma « tenue » d’avion. J’ai lavé ma veste sans savoir trop si j’ai réussi, je verrai demain, mon T. shirt aussi, mais là, le résultat est moins improbable. La nuit est tombée, je vois de gros nuages et je ne serais pas étonnée d’un orage dans la nuit qui pourrait lessiver la journée de demain.

Beyrouth, dimanche 5 septembre 1999

6 heures du soir. Ouf, je suis morte, de retour sur mon lit.

Ce fut donc une journée Sud.

On commence par Sidon (Saada) , on roule long de la mer, qui a des couleurs incroyables, comme seule la Méditerranée peut avoir (encore que l’Océan Indien n’est pas mal, mais pas dans les mêmes tons), à l’entrée de la ville,

le Château de la Mer a l’air un peu faux (très faux, même, mais je crois qu’il ne l’est pas), les souks exquis de simplicité, la maison de Saint Paul et des prêtres grecs, le caravansérail est massif et splendide, on a marché dans la ville, il faisait bon, c’était le matin, frais, bien lavé, avec un air de temps nouveaux, comme si le monde se levait avec appétit. Et content de se voir jeune. Bizarre, après tant de guerres, tant de trahisons, de craintes de gens dans des caves.

Ensuite on a mis le cap sur Tyr (Sour), en passant par Sarepta, nom inouï, la veuve de Sarepta, l’évangile où il en est question et aussi qui donc Maman surnommait-elle « la veuve de Sarepta » ? Je crois que c’était une dame du village de Blandans : son mari s’était appelé Lazare, dont on disait qu’il avait fait fortune en volant les alliances et l’or sur les morts des champs de bataille de la Guerre de Quatorze où il était brancardier, s femme s’était vêtue de noir pour toujours, d’où l surnom que lui avait attribué Maman. .

Ce qui est bien dans ces pays de la mer Méditerranée, c’est qu’on a des références partout, des souvenirs pour nous partout, des bribes de catéchisme, des bribes d’Histoire sainte, des bribes de cours de latin de Mlle Paget ou du curé de Château Chalons, on marche dessus, comme sur des signe, mais sans aucune nostalgie ni aucun air de propriété. Mais on est « chez soi », quand même. C’était pareil en Crète il y a quinze ans, quand j’errais sur les plages ou dans les musées auprès de La Parisienne et ses boucles tortillées, ou dans la forteresse turque de Rethymnon où j’allais lire Bajazet.

Quelques postes de garde. Quelques très grands portraits de Hafez el Assad rappellent que le Liban est indépendant depuis 1943, mais qu’il est en fait sous la coupe de la Syrie ! Pas mal de photos d’imams ou en tout cas de personnages à turbans, sans doute du Hezbollah, puis la plaine, débordante de culture de bananes délicieuses et toutes petites, et d’autres arbres fruitiers. Tyr est la patrie de Jézabel et de Didon, rien que ça, et de Hiram qui était le contemporain de David et de Salomon, (qu’il aida à construire le temple de Jérusalem), Tyr, donc, bénéficie d’un cadre géographique de lumière et d’architecture.

La Ville des morts et l’Hippodrome sont d’autant plus magnifiques et envoûtants, qu’ils le deviennent au fur et à mesure qu’on déambule sous un sacré soleil en plein midi : c’était de la transformation, de la transfiguration à vue, à chaque pas, les colonnes et leurs ombres ou leurs ombres seules semblaient bouger. Les ruines de la Ville de la mer paraissent curieusement plus mortes que la Ville des morts et ses énormes sarcophages de pierre, si beaux. Autrefois, c’était bien un cimetière et le port était une ville vivante , ; maintenant, la ville des morts, avec ses herbes folles et ses effets de lumière, paraît plus animée et plus imposante que les restes abandonnés du port sans mouvement, sans humains, sauf des touristes rares encore, la guerre n’est pas si loin, ni dans les lieux, ni dans les esprits. On s’est enfin abattu dans un restaurant situé dans un petit port de plaisance, à la sortie de Tyr, il y avait plein de mezze délicieux, un plat de riz très parfumé avec des morceaux d’un très gros poisson qui ressemblait presque à du poulet comme chair, excellent, à la fois ferme et tendre. Puis du café très bon à la cardamome, des raisins lavés devant nous à l’eau, ruisselants encore, tout frais.

Nous avons gagné ensuite, en remontant vers Beyrouth, le temple d’Echmoun, là aussi, le paysage est composé d’énormes blocs, le long de la petite colline, on était tous vannés, le trône d’Astarté était imprenable en photo, en partie trop à l’ombre et trop loin. Echmoun, c’est l’Esculape phénicien. Les bas-reliefs sont magnifiques, les pierres carrées et lourdes, posées avec une espèce d’évidence.

La Phénicie, le Liban actuel, a gardé son caractère méditerranéen tel que je l’imagine dans ses débuts, lorsqu’elle était la mère du commerce du monde. Je n’ai pas l’impression que cela ait changé, sauf les ajustements nécessaires de s techniques, mais l’ « atmosphère » est, il me semble, la même que du temps de Didon, ou de Chateaubriand. On la sent dans le Liban de nos jours, avec ses tombeaux de pierre énormes, comme rapiécés et rouillés par endroits, comme le sont aussi les camions citernes abandonnés, éventrés peut-être par des bombardements ou des accidents ; on a vu d’ailleurs un accident de camion citerne, neuf, celui-ci, non dû à la guerre, tout frais, le contenu s’échappait encore, avait fait des flaques, des flics s’affairaient encore autour avec de la craie sur le bitume. Le passé et le présent sont absolument bien fondus en un seul lieu et temps.

Comme ça, en une journée, j’aime beaucoup ce pays, à la fois relativement petit comme paysage (ainsi la colline et la vallée du temple d’Echmoun), incluant la majesté de la Ville des morts, qui en devient bien plus grande qu’elle ne l’est en réalité, et la mer sans limite d’un bleu incroyable, qui s’étend le long d’un sable presque rouge. Contrastes et fusion des contrastes.

C’est la Mare Nostrum des Romains dans toute sa gloire de civilisation commune à des gens si différents, Mare nostrum qui unit et ne divise pas. J’avais senti la même chose en Israël et en Tunisie, quand on voyait le soleil descendre à l’Ouest, le soir, en dînant.

On se sent bien au Liban en 1999, enfin, dans son monde, même si les gens sont tout à fait différents, comme bouffe, comme façons. J’ai pris pas mal de photos, mon rouleau est presque liquidé. Mais Tyr et Sidon sont trop belles, trop envoûtantes, les ruelles actuelles, trop charmantes, et les ruines trop grandioses.

Nous sommes passés à Canaan, Canaan toujours guetté, toujours jalousé, toujours désiré, toujours détruit, toujours riche et ruisselant de miel, les Phéniciens toujours astucieux et entreprenants.

Le soir, en rentrant dans Beyrouth, j’ai vu un grand nombre de balcons et terrasses, abrités par le même genre de système que près de ma chambre à l’hôtel : des tissus tendus forment une espèce de tente de couleurs vives en général, pour se protéger du soleil et aussi du regard des autres, ça fait terriblement été, détente et pays chaud, avec un laisser-aller agréable, comme si les gens passaient leur temps à ne rien faire cachés à l’ombre sur leur terrasse, ce qui n’est sûrement pas le cas. Car la ville, en même temps, me semble très active, pendant que le soleil descend sur la mer. Pas mal de gens assis sur des chaises devant les petits magasins, dans les rues, après la descente du soleil vers l’horizon. Je n’ai pas parlé des vendeurs d’eau dans les embouteillages, rien dit du dîner, qui était très bon (cuisine libanaise, excellente), rien non plus de l’escogriffe complètement pété qui était dans le couloir de l’hôtel et faisait du barouf de temps à autre avant de se ré-écrouler le long du mur sans arriver à entrer dans sa chambre (ce qu’il a dû faire toutefois, car je ne l’ai pas entendu trop longtemps, mais il était bizarre). Une fois encore, je maudis les hôtels cheap de l’agence. C’est vraiment son point faible.

On a beau être en plein centre de la ville, on entend beaucoup les avions de l’aéroport, ce doit être le point ou ils tournent en prenant ou en perdant de l’altitude. Ou c’est une question de vent. Pendant la guerre, on devait avoir peur. D’ailleurs, je trouve l’atmosphère de la nuit bizarre, à la fois silencieuse et percée de bruits secs. On ne dort pas bien à Beyrouth.

Beyrouth, lundi 6 septembre 1999

Journée assez creuse en fait. Le matin, Nadine nous a emmenés au musée archéologique de l’Université américaine, à la place du musée national qui est encore fermé. Il y a beaucoup de très belles statuettes de terre, de métal aussi, toutes très stylisées, très simples et « essentielles ». Les bâtiments sont magnifiques, les arbres et les pelouses grandioses, ils ont une vue sur la mer à couper le souffle. On ne sent pas du tout la guerre récente, dans ce lieu calme et vaste, riche.

Dans la ville, partout de longs embouteillages, assez patients, les vendeurs d’eau, les vendeurs de pain au sésame en profitent, nous aussi. On est allés à la fameuse Grotte aux pigeons, qui est un attrape nigauds touristique, la falaise en bord de mer est en effet creusée et sert d’abri à des tas de pigeons, espèce que je déteste. C’est couvert de crottes de pigeons qui tranchent en clair sur le roussâtre de la pierre.

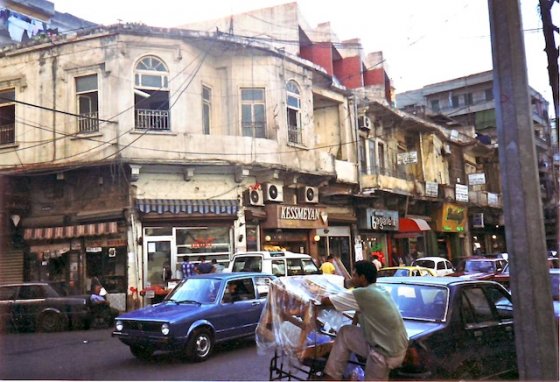

Les maisons délabrées de ce quartier descendent vers la mer, on se croirait un peu du temps de Lamartine, sauf qu’il y a de temps en temps d’épouvantables reliefs de la guerre, immeubles ravagés, éventrés, et vides évidemment, inhabitables, ruines, attendant une démolition, genre Berlin 1945, et déjà pointent d’effroyables mausolées de la reconstruction, comme des cénotaphes, vides eux aussi. Je crois que je n’ai pas aimé cette visite, de plus Nadine semblait pressée de nous larguer dans ce restaurant, peu agréable, dans le quartier d’Achrafieh, service pas aimable, mais la bouffe était bonne dans l’ensemble bien que les feuilles de vigne m’aient paru trop vinaigrées. Je ne sais pas pourquoi aujourd’hui, le Laos me revient par bouffées, l’hôtel de Champassak si beau et si démodé, avec la salle de bains en mosaïque, le restaurant où nous avions déjeuné en arrivant à la Plaine des Jarres, pourtant le pays n’a pas grand chose à voir.

Beyrouth a encore des quartiers entièrement détruits.

La coque vide d’un cinéma, se dresse, stupéfiante comme architecture, on se demande ce que c’est. La ligne de partage de la ville reste une coupure profonde et large. Nadine est maronite. Non, aujourd’hui, Nadine n’était pas très en forme, elle a beaucoup parlé des religions, et des partages religieux qui jouent le rôle de partis politiques. Bizarre. Elle nous a squeezé les fouilles sous je ne sais quel prétexte et sans doute aussi la bibliothèque américaine.

Je suis allée au marché à pied avec Liliane, on a trouvé des cartes postales assez laides dans une petite boutique, mais les rues étaient animées et détendues, plaisante vraiment, balayage, arroseuse municipale.

Le soir au dîner, est arrivé dans la conversation l’immanquable passage sur les jeunes et les banlieues. Pas trop insupportable. Tout le monde était à la fois gêné par la réalité, qui n’est pas niable, et gêné d’en parler. Le groupe est politiquement plus supportable qu’en Turquie, où ils étaient d’un réac accablant. Là, on reste dans un aimable flou. Et le cadre dévasté ne doit pas inciter aux bagarres.

Beyrouth, mardi matin, 7 septembre 1999

Hier soir en ressortant pour essayer d’acheter de nouvelles cartes, je suis tombée sur Marcel, Martine et Frédéric qui s’empiffraient de glaces, ça devient un rite, ils en bouffent tout le temps, la librairie était déjà fermée et je suis repassée les voir, Martine voulait acheter une chaîne en or, je les ai accompagnés un moment, la chaîne valait 900 F. La glace était délicieuse.

En route pour une longue journée, grottes, Vierge, Byblos.

Les grottes de Jeita, il faut connaître, sont magnifiques, scintillantes des couleurs blanc-beige des stalactites et stalagmites, ou rougeâtre, ou carrément foncée, leurs formes sont merveilleuses, l’aménagement est très commode, en béton solide et bien assorti comme couleur, bordé de solides balustrades. C’est drôle de voir les gens dans une grotte, ça fait une sorte d’analyse psychologique ultra rapide, le comportement en somme exagéré, souligné, éclairé : Catherine est comme moi, en fait elle déteste ça, nous détestons ça, elle dit qu’elle a mal à la tête, Aline était plus fanfaronne, les autres pleins d’allant pour s’élancer sans problème sur des escaliers au-dessus de gouffres affreux (la galerie inférieure, avec un cours d’eau). Où ni moi ni Catherine n’avons voulu aller. Il y a la phobie des grottes, il faudrait savoir pourquoi on sent si mal, souvenirs d’utérus ? Ca me rappelle une fois où j’étais en Chine du sud, cramponnée à une fille du groupe, qui me prenait en pitié (j’étais la seule alors à avoir cette phobie).

Après, il y a eu une longue attente pour les phobiques restées à l’extérieur, on a vu passer des Scouts du Liban, quelques Allemands (en fait la grotte est exploitée par des Allemands) dont une dame en short long et collant bleu marine, une gueule incroyable ; les autres sont alors revenus de leur expédition souterraine en barque, et nous sommes tous allés dans la salle de cinéma : ça c’est génial, on était censé avoir vu en vrai les grottes, et là, on allait les revoir sur un écran, assis tranquillement sur des bancs, avec un fond de musique classique, en jet harmonieux et continu façon un peu Hollywood, où se trouvaient présentées « les beautés de la Nature ». J’ai pensé qu’il devait donc y avoir pas mal de gens qui résistaient et qui n’allaient pas les voir pour de bon. J’oubliais, le matin, avant les grottes, Nadine, la guide, nous avait montré un paysage de défilé où serait passé Nabuchodonosor : on avait quitté la grande route pour faire une incursion dans un paysage de buissons sur des collines escarpées et resserrées. On l’imaginait sans trop de peine en défilé un peu péplum.

En regagnant la route de la côte, on longe les constructions hideuses, style Sarcelles, où un couple du groupe a choisi de venir passer quinze jours de « vacances » de plage après le circuit, il est évident que je m’y suiciderais.

La Vierge de Harissa : elle a été l’objet d’une visite toute spéciale de Jean Paul II en 1997, c’est une hideuse et grande statue de Notre Dame du Liban, érigée sur une colline, du côté de Jounieh, il faut prendre une espèce de petit télésiège, à plusieurs, c’est très désagréable, sauter en marche, mais enfin, bon, ça semble une corvée indispensable. Il y a des petits magasins de souvenirs qui la vendent en statuettes de toutes tailles, boules de verre etc. avec des T. shirts à l’effigie de Jean-Paul II, entouré de gracieux vermicelles d’écriture arabe. En fait, cette Vierge, c’est encore un attrape-nigauds touristique (sauf pour les croyants), il n’y a rien à faire ni à voir, que l’espèce de tour qui supporte cette gigantesque horreur.

Une fois visité le magasin de bondieuseries, j’ai regardé la mer : un bateau y flambait. Je ne sais pas ce qui a causé l’incendie, il était largement en cours quand j’ai commencé à regarder. Et cela avait un côté tragique, de voir cette embarcation avec ses flammes immenses (ça brûle terriblement bien sur l’eau) hoqueter si longtemps avant de couler, entourés de bateaux respectueux dont on peut espérer qu’ils avaient sauvé ce qu’il y avait à sauver.

Nous avons quitté la Vierge et le bazar de ce culte pour reprendre la route de la côte, toujours longée côté mer par les constructions libano-sarcelloises. Constructions hideuses avec des matériaux bas de gamme, des ouvertures pas finies, des toits pas posés, des béances dans le béton.

Direction Byblos. Un « port vieux de sept mille ans » disent les publicités.

Byblos. Je n’y ai guère trouvé les Phéniciens, alors que c’est eux que j’attendais dans la résonance de ce nom. Mais plutôt les Croisés dans leur forteresse renforcées de colonnes romaines qu’ils ont parasitées ou piquées dans les monuments antiques, les monastères ; mais qu’est-ce qu’on fichait déjà là, qu’est ce qu’on avait à y foutre, à y redresser des torts religieux qui n’auraient pas dû être notre affaire.

Les chrétiens toujours à se mêler de tout. Le Liban est comme pourri de religions, terre si belle rongée par ces vers avides et stupides des croyants.

Le Phéniciens ont repris leurs droits et assuré leur présence dans le théâtre, tout petit, face à la mer comme fond de scène, magnifique, minuscule et en même temps on a l’immense perspective de couleur changeante, du bleu vert au violet. Magnifiques aussi, les énormes tombeaux sarcophages dans le terrain vague, qui doit correspondre à l’ancien port ? comme à Tyr ? Nadine ne nous étouffe pas d’explications, et moi j’ai tendance à regarder sans demander ce que c’est, juste pomper avidement la beauté des lieux sans avoir besoin sur le moment de savoir ce que c’est. Le ciel se chargeait de nuages pourtant. J’ai adoré m’asseoir dans ce théâtre.

On a visité une église très jolie, où des chevaux et des soldats auraient vécu en attendant d’être rembarqués et/ou de mourir en partie. Nadine parlait des Croisés, je suppose ? Cela souligne le sort tragique et tumultueux de cette côte, depuis le temps que tout le monde passe au Liban pour s’y battre et les emmerder, sans compter la guerre toute récente, mais pour laquelle il n’y avait pas de chevaux. L’église longtemps désaffectée avait été rendue au culte. Dans la petite ville de Byblos, règne un air un peu trop propret dans les ruelles sauvegardées et trop restaurées (après des bombardements), beaucoup de boutiques vendent d’inintéressants souvenirs, peu de vie réellement quotidienne (ce n’est pas du tout comme Tyr et Sidon), trop d’exploitation touristique. Le déjeuner avait été bon, comme d’habitude, avec du poisson et des tas de mezze. Il avait lieu dans une espèce de bâtisse qui devait mimer la tour d’une forteresse, - ou qui en était une, après tout - avec une terrasse sous une tente de tissu qui battait au vent.

Byblos, patrie de l’Alphabet ? Pas vraiment sensible, on n’a surtout pas eu le temps de visiter le musée : Nadine l’a sucré. Pur scandale. Le minibus est pris dans des embouteillages et chacun des membres du groupe se métamorphose en chauffeur expérimenté, vociférant des conseils et des commentaires pour se tirer du piège d’un passage voûté avec des bornes assez traîtres le long des parois, sans compter les Libanais stationnant dehors et vociférant eux aussi.

Byblos : j’avais l’idée préconçue d’un site où l’Alphabet en personne m’aurait attendue et je pense que, finalement, je l’ai mieux vu à Paris à l’expo de l’INA, et aussi dans l’expo précédente qui concernait le Moyen Orient ; j’ai repensé à l’écriture yéménite, qui ressemble à l’architecture de leurs villes, tout en verticales ; j’avais vu aussi les statuettes très petites, en bronze ou en terre cuite (comme celles de l’Université américaine hier) avec leurs minuscules écritures sur leur robe.

Retour assez rapide par la route de la côte, assorti des mêmes réflexions sur la conduite anarchique des Libanais, où les seules règles sont la chance et l’intimidation. Les voitures sont grosses, style Mercedes, passablement couvertes de coups et de rouille, toujours dans le même décor sarcellois, sans discontinuer jusqu’à Beyrouth. Ruines de la guerre toujours aussi choquantes quand on les retrouve. Et des bâtiments neufs, verre, métal, et vides, choquants aussi. Quelques terrains vagues le long de la mer, entourés de grillage, comme si le grillage était un droit de propriété, une mainmise de la société de consommation, et, dans le terrain vague, un vieux chariot rouillé de super marché est basculé.

A huit heures, on est à nouveau à table, on mange toujours aussi bien, Frédéric photographie les plats, il avait pris aussi des photos du restaurant à Byblos, au milieu des roses trémières sauvage roses et mauves, qui poussaient à foison près du mur.

Je ressors avec Liliane au coin de la rue chez le vieux Libanais qui parle un peu français (et qui se souvient du mandat français) pour acheter de l’eau. Il est très gentil. J’ai comme toujours un peu honte d’être du côté des ex-colons, mais il n’a pas l’air de nous tenir rigueur. Avec le temps, je devrais me défaire de ces vieux réflexes inutiles.

Beyrouth, mercredi 8 septembre 1999

Journée assez chargée. Le matin, départ pour Tripoli. Je ne refais pas le décor de la côte, route de la mer, toute droite. Tripoli est une ville très plaisante. Il y a une partie riche et moderne, de belles villas des années Trente, ou plus récentes, avec des rues larges, plantées d’arbres, bien arrosés, ça m’a fait un peu penser au bord de mer de Smyrne, à la fois occidentale et orientale, méditerranéenne en somme, un peu front de mer de Toulon, d’Alger, mais plus oriental, plus léger et vif, plus exotique, je sens que je pourrais y passer quelques jours, alors qu’à Beyrouth, non, la ville est encore trop fusillée, ici, ça va.

Puis, dans l’ancienne ville, on a du vrai et très séduisant orient, façon XIXe romantique, on est carrément ailleurs, ce n’est pas la Méditerranée, c’est d’abord l’Asie, ou peut-être l’Égypte que je ne connais pas. Le Château Saint-Gilles est magnifique, une forteresse très large, imposante et grande, j’ai pris des tas de photos des pierres dorées, sous un ciel bleu, voûtes, luminosité encadrée dans une architecture qui, elle, redevient méditerranéenne, parce qu’on a la mer en point de mire (ce n’est pas le cas dans les ruelles de la ville ancienne plus basse, très close, atmosphère ottomane) ; j’ai dans l’idée que les Croisés ont dû se croire arrivés au paradis, loin de leur châteaux sombres et des forêts vertes de la Champagne ou de la Bourgogne. La profusion de couleurs, des saveurs, de parfums bizarres. J’ai acheté des savons aux plantes, bu du thé puis du café à la cardamome. Je serais bien restée toute la journée dans les souks, qui n’étaient pas du tout touristiques et donc, ils étaient charmants.

Mais déjà, on rembarquait et on partait pour les fameux Cèdres. On a pris une route plutôt vertigineuse dans le Liban, pour voir quatre arbres contemporains de Salomon. Vénérables et déplumés, sombres. Mais dans un environnement assez hideux, collines râpées, affreux parkings, encadrés de boutiques de touristes. Quelques chèvres bibliques paissaient dans le coin, sans doute payées par l’office du tourisme.

On a eu un déjeuner pantagruélique au restaurant Saba, (mais oui, La Reine de…) où je me suis bourrée de tzatziki, feta et fromage blanc avec salades de bettes à l’ail notamment. Sans parler du reste, qui était exquis et on n’en finissait plus de passer des plats énormes, on se serait cru dans une fête antique au cinéma, on était inondé de mille épices d’une finesse inouïe.

Les cèdres, réellement, c’est franchement décevant, ces pauvres arbres décimés, protégés dans un petit vallon, font peine à voir. Vieux témoins tragiques d’un monde humain stupide. Nous nous sommes promenés, mélancoliques, après déjeuner, pour « faire descendre », mais c’était triste de penser que ces montagnes de roches beiges étaient autrefois couvertes de ces arbres énormes et sombres, altiers, et dont il ne reste que quelques exemplaires, soutenus par des pieux, cerclés de fer, constellés de pancartes d’interdiction. J’ai essayé de prendre au mieux ces pauvres arbres.

Mais la route pour y aller est vraiment jolie, et le repas valait le déplacement à lui tout seul.

Au dîner, en rentrant, c’était un festival de conneries, de lieux communs de touristes mal élevés, c’était même étrange, tout le monde s’y était mis, la guide est tire-au-flanc, le chauffeur conduit mal, les Libanais sont tous des maquereaux, le spectacle nul (« où je pourrais aller avec ma femme, hein, tu vois le genre etc. ». Ras-le-bol d’un voyage en groupe (c’est marrant comme il y a toujours, toujours un moment où je les hais, quelles que soient la longueur du séjour et la taille du groupe et pourtant je ne saurais pas organiser toute seule, trop long et compliqué), j’essaie de marquer une séparation en prenant un air distant ; et je pars me coucher, très vite en les laissant discutailler.

Demain, nous allons dans l’arrière-pays des Druses.

Beyrouth, jeudi soir 9 septembre 1999, 7 heures

Retour de Deir el Qamar et de Beiteddine. C’était la journée des très beaux villages et des palais, ces derniers très monumentaux. La journée de visites d’intérieurs : il y a un mélange de charme et de puissance danss ces habitations.

Volets bleus, jardins, fraîcheur des couleurs de fleurs et d’arbres, blancheur des cailloux ou des terrasses. Le musée de Joumblatt était éloquent aussi, avec photos, portraits, lettres, reconstitution de sa petite tente de campagne avec les divans bas, recouverts de tissus orange, j’aurais envie de fauteuils et canapés de ce ton chez moi. D’ailleurs son lit est comme le mien, bas. Toutes les couleurs étaient magnifiques, pétantes, ou douces, mais dans des tons qui vous rendaient joyeux.

Les dimensions étaient curieuses aussi, les pièces et les maisons étaient grandes, mais elles ne semblaient pas hostiles, loin de là, il y avait beaucoup d’intimité, l’occupation plaisante d’un espace qu’on sait rendre à sa mesure, même s’il est grand. Les vues par les fenêtres sont toujours harmonieuses et rêveuses, à la fois grandes et pas écrasantes, puissance et charme, en fait, mais puissance tranquille, sûre d’elle, pas facile à déloger, à moitié sympathique. Donc contraste, charme et puissance, bizarre, à la fois séduisant et vaguement hostile. Il y avait au plafond des fresques avec de coquelicots, des décorations en trompe l’œil, avec de faux placards, et des vrais, mêlés.

On a déjeuné dans un village. On a vu l’église Saint Elie, Notre Dame du Tell. J’ai vu des pommes de terre énormes, chacune pesant au moins 1 kg. Le déjeuner était somptueux comme d’habitude, on y a mangé du riz aux amandes et à la cannelle, avec du mouton, bouille sans doute d’abord, puis revenu dans les amandes et la cannelle. Il y a eu aussi d’excellents mezze, chaque jour meilleurs. L’air frais de la montagne, au restaurant, était délicieux. On a traversé des montagnes chauves, complètement « déforestées » de leurs pins et de leurs cèdres. Ravages.

On est revenu à Beyrouth, pour une promenade décousue dans le quartier arménien, laid et pas démoli, affreux magasins croulant d’or, gourmettes, médailles, colliers, boucles d’oreille, d’un goût vulgaire. Une partie qui sent le fric, écrasant, genre nouveau riche, et une partie qui est un vieux petit quartier populaire, paré du douteux charme du tiers monde.

Paquets de fils électriques, église neuve aussi moche qu’un blockhaus.

Demain, c’est Baalbeck. Et dans 48 heures, je serai déjà à Paris, loin du proche Orient, du Levant, de ses clichés touristiques décevants, de son charme certain qui survit au milieu des ruines, des entêtements marchands. Les pistaches dans leur peau rose. Mon sac est à moitié fait, il sera à refaire, mais l’idée du volume à maîtriser est acquise.

Beyrouth, vendredi soir 10 septembre 1999

Baalbeck et Anjar : les deux visites principales m’ont enchantée, enthousiasmée !

Baalbeck ne se raconte pas, on y va ! La ville est magnifique, énorme, elle s’impose, par la magnificence de sa pierre dorée, certains sont en pierre gris souris, la destruction en laisse suffisamment debout pour qu’on sente la vie et la ville, et que le somptueux tragique des colonnes isolées ou par groupe, les architraves tombées, les degrés d’une parfaite hauteur, pas fatigante et très harmonieuse, des autels, des sculptures, des pans de mur, des temples presque entiers (Bacchus), les statues vous saisissent le cœur. Ce ne sont pas des ruines tombées, les teintes des pierres, c’est toute une ville qui a l’air d’avoir été saisie dans une démolition, qui serait arrêtée, elle donne une idée du volume, des circulations entre les édifices, les niveaux de la ville.

On voudrait ne pas seulement s’y promener : bien sûr, nous nous y sommes promenés en totale liberté, quelle beauté, sous ce ciel bleu, dans ce monde encore presque vivant, mais il faudrait revenir s’asseoir plusieurs jours de suite comme dans le fort de Rethymnon.

Y écrire, y dessiner, y cueillir des herbes, faire un herbier de Baalbeck, en rêvant sur les empires perdus ; il faut silencieusement l’avaler pour sa beauté personnelle, s’y glisser, s’y couler, s’y fondre, y dormi et s’y réveiller. Je louerais bien une chambre à l’hôtel non loin, pour huit jours, pour aller réaliser mon « entrisme » à Baalbeck, me fondre dans cette ville que j’adore.

Anjar est une ville en ruines totalement différente, petites ruines ommeyades d’une grâce intense, arcs de pierre de couleurs, encadrée des montagnes beige et rose du Liban et anti Liban, autre temps, avec le bruit et les sons des caravanes ou des cours feutrées, et non pas le son des Romains établis en maîtres avec toute leur panoplie splendide de temples et de domination culturelle.

Et comme c’était étonnant de rouler dans ce minibus tranquille, par ce beau temps tranquille, dans la plaine de la Beqaa riche et convoitée, qui a été le théâtre de tant de luttes, de bruit, de morts, prise et reprise, convoitise des Syriens et encore hérissée de grands portraits de Hafez el Assad qui a le culot de vous souhaiter la bienvenue comme on était chez lui [1]. Belle plaine de montagne, pleine de cultures, accueillante, riche, comme les plaines dans les descriptions des livres de géographie. Dans les villages, je revoyais des pommes de terre géantes, sur de petites boutiques d’alimentation. Les gens avaient l’air si tranquilles.

Samedi 11 septembre 1999

L’avion est infect, plein d’enfants, une espèce de « crapaudrome » particulièrement braillant et grognon. En arrivant chez moi, fuite du ballon d’eau chaude. Fini « le voyage en Orient ». Et j’ai tant oublié de noter. Nous avions énormément déambulé dans Beyrouth, où nous revenions chaque soir, ce qu’on sent à peine dans ce journal, traîner dans la ville faisait partie de notre quotidien, les Beyrouthins étaient adorables, la ville tantôt charmante, tantôt béante et malade de la reconstruction comme des destructions, car on sentait la mainmise des financiers et des architectes appâtés. On trouvait des îlots charmants, le musée Sokhos et sa jolie couleur pastel, tel ou tel petit sanctuaire maronite ou autre, tel vendeur de pains, tel café, telle tente de couleur sur les ruines.

Fin de ce récit, en évoquant, l’effet (ça rend muet) de passer à Sabra et Chatilah, le jour où nous étions allés vers le sud, ce jour-là, on pouvait presque toucher la colline massacrée par les Israéliens, écœurement, injustice, cœur serré, il aurait suffi que le minibus s’arrête et qu’on monte de quelques pas pour nous trouver parmi les constructions misérables qui abritent ces malheureux exilés, jouets écrabouillés des relations internationales.

Et la mer, toujours prête, avec ses couleurs et sa fraîcheur, à faire oublier, à faire le ménage, à surligne de bleu, de violet, de vert, et les cris des oiseaux le soir.

En fait j’ai adoré ce pays, malgré le tourisme envahissant, malgré les présences parfois pesantes du groupe. Le Liban est un pays d’une immense beauté, d’une immense fragilité, d’une immense profondeur. Vertigineux. Y retourner.

Notes

[1] (note 2014) Il allait mourir l’année d’après et Bachar continue à tenter d’envahir la Beqaa et d’intervenir au Liban, par Hezbollah interposé, sous prétexte de contrôler ses déserteurs, odieux Syriens.