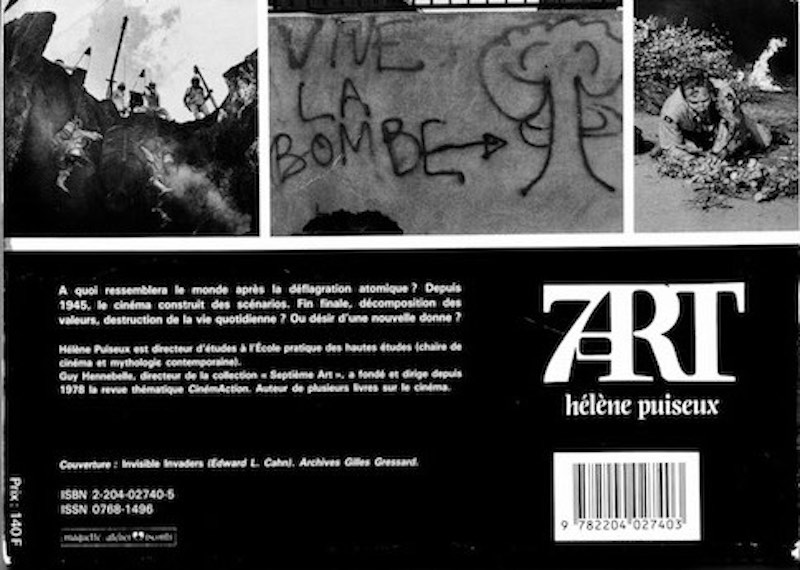

Extraits de « L’Apocalypse nucléaire et son cinéma ». 2 Introduction de l’ouvrage

Je rappelle que ce texte a été rédigé en 1986. Les notes ajoutées sont de 2020, sauf exception signalée.

Introduction

Il sera beaucoup question ici des séquelles de la guerre atomique et accessoirement de ses préparatifs. Si j’énumère, à l’envers de l’ordre chronologique, les séquelles d’abord, les préparatifs ensuite, c’est que l’histoire nous les a livrés dans cet ordre, et que les films documentaires ou de fiction, reproduisent assez docilement cet ordre des choses.

La vive et violente surprise des 6 et 9 août 1945 a été totale, sauf pour les auteurs et les exécutants du projet Manhattan - dont on sait qu’il fut mené dans le plus grand secret aux États-Unis : les recherches faites et concrétisées par Fermi, Oppenheimer et Szilard entre 1941 et 1945 s’inscrivaient à la suite des travaux d’Einstein, de Jean Perrin, de Niels Bohr et des Curie. Si elles s’étaient déroulées entièrement en temps de paix, peut-être auraient-elles débouchées directement sur les centrales productrices d’électricité et sur la remarquable médecine nucléaire ; mais c’est sous forme de bombe que l’énergie atomique est arrivée face au grand public, dans la violence et l’ambiguïté : mort et fin de la guerre, un fragment de seconde de mille soleils et des morts qui n’en finissent pas de mourir.

Au fil des années qui nous séparent de ce premier usage de l’énergie atomique une énorme littérature s’est accumulée. Elle reflète, digère, diffracte, pêle-mêle, les tensions politiques de deux blocs, les perfectionnements techniques, les miniaturisations, l’accession de nations nouvelles au club atomique, que les États-Unis ont pendant cinq ans constitué à eux seuls, les mises en service de centrales nucléaires civiles, leurs incidents. Scientifique, technique, militaire, polémique, romanesque, journaux, mémoires, anticipation, tous les genres peuplent des kilomètres de rayons de bibliothèque.

À côté de cette littérature, dont une partie vante l’atome et l’autre le combat, le tout avec plus ou moins de nuances, des inscriptions concrètes, matérielles, redisent chaque jour la réalité dee l’atome : dans les corps des victimes irréadiées, dans les essais nucléaires militaires, exécutées sans discontinuer, discrètement ou non, dans les silos de fusées, dans les lampes de bureau ou de maison, dans les usines, dans les hôpitaux, parfois dans les salades ou dans les fruits.

S’ajoutant à ces discours écrits ou inscrits, le cinéma apporte son mode d’expression particulier : l’atome, sous sa forme historique ou dans des emplois de fiction a inspiré ou inspire encore de nombreuses œuvres filmiques, documentaire ou œuvre d’invention.

Les films, par leur nécessité d’être d’abord un spectacle, sont plus attrayants que les traités qui peuplent les bibliothèques : ils sont en prise directe et familière avec le public. En revanche, l’écran sur lequel ils s’inscrivent remplit la fonction que son nom indique : on sait qu’il protège et les psychanalystes nous le rappellent par leur notion de souvenir-écran, ces images nettes, fixées et répétées toujours aussi fraîches, qui verrouillent l’inoubliable et s’interposent entre l’individu et l’origine de ses fantasmes.

Façons de voir

À l’origine de ce volume, il y a le désir de voir comment la force atomique - armée ou civile - est présente par le mode d’expression filmique et de cherche, s’il se construit ; de film en film, un discours qui, par ses récurrences ou ses exceptions, dessinerait peut-être notre rapport à la découverte que nous avons faite depuis le milieu du siècle.

Chaque film est considéré comme un petit discours autonome autour de l’atome, autonome mais non pas indépendant, car il est pris et envoyé à son tour dans la constellations des autres films traitant le même thème.

Au point de départ de cette étude, j’ai ignoré volontairement les habituelles découpes adoptées : chronologie, auteurs ou nationalité des films de bande-image. On sait en effet que ces principes de classement, parfois commodes, sont toujours dangereux, car ile tendent à poser le principe d’explication d’une œuvre hors d’une œuvre. D’ailleurs, les systèmes de coproductions internationales ruinent de plus en plus ce genre de divisions, que la circulation et la distribution des films rendent de plus caduques aux yeux du grand public. Si chaque film contient sa propre clé, il n’en forme pas moins avec les autres films - et ceci d’autant plus qu’ils ont le même thème - , une chaîne, une mosaïque peut-être, que l’on peut connaître en dressant l’inventaire des éléments propres à chaque des œuvres : cet inventaire permet de voir les récurrences, de percevoir les liens, les échos, de soupçonner les ellipses, bref de saisir quel discours se crée avec ces éléments, mais avec eux seulement.

Cependant, en matière de recherche cinématographique, tout autant sinon plus qu’ailleurs, on ne fait pas ce qu’on veut : les limitations que l’on refuse sont remplacées par d’autres qui sont imposées.

On verra, en effet, dans le catalogue final, deux grands absents parmi les pays producteurs, le tiers-monde [1] et le bloc soviétique à quelques exceptions près. Pourquoi ?

– À la suite de sondages faits dans la production des pays du tiers-monde, j’ai constaté l’absent, le peu d’intérêt porté par les producteurs, les réalisateurs et scénaristes, pour les films « atomiques ». Il faut, je pense, imputer cette carence en partie aux moyens financiers nécessaires à la réalisations des effets spéciaux pour les grandes fresques post-atomiques ; mais cela n’est pas une raison suffisante : Chris Marker , dans La Jetée, ou Luc Besson dans Le Dernier Combat, prouvent qu’avec de très petits moyens et du noir et blanc on montre aussi bien que les grandes productions en couleurs, sinon mieux, les liens ambigus que l’humanité entretient avec l’atome. Par ailleurs, les films « atomiques » et la science-fiction en général s’opposent à la conception réaliste, presque pédagogique, qui préside aux destinées du cinéma dans ces pays en voie de développement : les réalités du pays, les problèmes d’identité culturelle, les difficultés sociales et économiques provenant des heurts de la tradition et de l’occidentalisation brutale, sont les sujets portés préférentiellement à l’écran.

– L’absence des pays de l’Est est un parti adopté en raison des difficultés de voir, de manière massive, leur production, dont une mince partie sélectionnée parvient en France. Des sondages faits dans les études consacrées au cinéma de ces pays semblent indiquer qu’ils ont une conception réaliste assez voisine de celle des pays du tiers monde. La science-fiction ne s’y porte pas très bien, elle fleurit surtout dans un genre que je n’ai pas abordé, le dessin animé. En URSS, Tarrkovski mis à part avec Stalker et Le Sacrifice, le film de Mikhail Romm, Neuf jours d’une année, semble faire exception.

Cette étude se trouve donc limitée au discours, en cours de constitution, dans le cinéma dit « occidental, États-Unis, Japon - eux-mêmes acteurs des seuls épisodes historiques - et l’Europe de l’Ouest.

À l’intérieur de ce cinéma occidental, je traite documents et fictions comme un seul matériau, puisque l’atome en est le ressort commun et qu’ils utilisent le même mode d’expression c’est-à-dire le film, avec ses deux composantes, le son et l’image, offerts au public dans un temps obligé et orienté. Ce matériau, qui fait donc appel en même temps à l’attention auditive et à l’attention visuelle, est offerte à l’imaginaire culturel et personnel du spectateur qui l’analyse, le démonte, l’ampute ou le charge à sa guise.

L’édification d’une mythologie [2]

Dans le catalogue présenté en annexe, et qui est la base de cette étude, figurent 212 titres, qui s’étendent sur quarante-et-un ans : ces films reproduisent sans doute, avec plus ou moins de souplesse, les grandes étapes politiques des relations Ouest-Est, vues par l’Ouest, ressenties par l’Ouest. Mais précisons d’entrée de jeu que je ne cherche pas comment l’actualité militaire ou bien les aléas de l’énergie se seraient illustrés, ou pire, « reflétés » à travers le cinéma : ce dernier est une activité créatrice à part entière, il met en place, au fil des années, une sorte de vaste recueil de contes de notre temps ; il constitue en soi un monument qui s’édifie de manière originale - fragmentaire - autour des grands questionnements, des centres d’intérêt, des certitudes ou des inquiétudes contemporaines. L’atome y est vu comme cristallisant des problèmes d’existence, d’adaptation, il est à la fois le moteur et le centre d’une véritable mythologie.

Sans coller étroitement à la chronologie politique, on distingue néanmoins, dans les quarante années considérées, quatre étapes, quatre « modes » de scénarios.

1. Il y a comme un temps de réflexion, de stupeur, de digestion de l’évènement, entre 1945 et 1950. C’est aussi le temps qui s’écoule entre la certitude, pour les Américains, d’être les plus forts et les seuls gardiens de la Paix dans le monde, et l’inquiétude que ce secret puisse être partagé par d’autres [3]. Les documents tournés par Iwasaki (cf chapitre Ier) [4] sur place, à Hiroshima et à Nagasaki, sont gardés secrets par l’armée américaine ; les films tournés par les commissions d’enquête américaines sur les conséquences des deux bombes atomiques le restent aussi. Les essais nucléaires se poursuivent dans les déserts américains et dans le Pacifique (atoll de Bikini). Les films sont alors relativement tournés vers le passé : la crainte que les nazis n’aient précédé les Américains dans les recherches atomiques se lit dans La Bataille de l’eau lourde [5] , et dans Cloak and Dagger [6]. La crainte des métaux radioactifs qui inspirent D.O.A. [7] , et, quelques années plus tard, Kiss me deadly [8], évoque celle des films d’avant-guerre sur le radium ou de mystérieux métaux plus dangereux encore que le radium, telle que l’avaient mise en scène The Phantom Empire d’Otto Brown et B. Reeves Eason, États-Unis, 1935 et The invisible Ray, de Lambert Hiller, États-Unis, 1936.

2. De 1950 à 1965, on assiste à une débauche de films fantastiques, aux États-Unis et au Japon, où les monstres de l’espace sont les plus fréquents ennemis. Soit, ils cherchent à voler le secret atomique ; soit, le possédant déjà, ils cherchent à l’utiliser pour instaurer leur pouvoir sur la Terre ; soit, enfin, l’armée américaine utilise elle-même contre eux sa propre force atomique. Cette série-là de scénarios utilise bien sûr les épisodes de la « guerre froide », ponctuée par les essais atomiques soviétiques, la guerre de Corée, l’affaire des fusées de Cuba.

Mais les monstres ne sont pas seulement dans l’espace, ils peuvent aussi surgir de la terre américaine elle-même, soit sous la forme de savants désaxés (comment ne pas y lire les déformations de l’affaire Rosenberg ?), soit sous la forme d’animaux inoffensifs que les essais nucléaires ont transformés en monstres dangereux, et que l’armée américaine s’emploie à détruire. Sous ce discours maccarthyste, on lit aussi les premiers éléments d’un discours écologique : la terre, la « nature », est bonne, mais la science et la civilisation urbaine et industrielle sont dangereuses.

3. De 1965 à 1979, on s’habitue. D’une part, les relations entre l’URSS et les États-Unis se détendent, surtout après la signature des premiers accords SALT en 1972. L’échec de la deuxième série d’accords, en 1979, sera d’ailleurs suivi d’une reprise de la production de films mettant en scène le péril atomique. D’autre part, les années 1965, 1970, 1975, anniversaires « ronds » d’Hiroshima et de Nagasaki, sont marquées par la libération de documents d’archives par l’armée américaine : leur utilisation se fait au Japon, aux États-Unis et en Europe, en montage dans des grands documentaires à caractère didactique sur la force atomique, sur les conséquents physiologiques, sur les dangers de la pollution et la nécessité d’un contrôle d’une force que personne ne semble connaître beaucoup mieux que vingt ans auparavant.

Jack Shaheen, dans Nuclear War Films [9] concluait que les films « atomiques » étaient en régression, documentaires ou fictions. C’était vrai. Il y avait une détente politique qui permet de se reposer sur le concept de dissuasion et d’équilibre. Les luttes autour de l’atome sont alors relayées par les mouvements écologiestes, plus que par les mouvements pacifistes, ou plutôt, comme ces deux types de mouvements sont souvent liés et animés par les mêmes personnes, la « couleur » du discours est plus écologiste que pacifiste : il s’organise autour de la pollution, il dénonce le danger des centrales nucléaires civiles. Mais le discours antinucléaire reste faible ; les monstres imaginaires disparaissent, c’est l’essoufflement des séries japonaises (Godzilla, Mothra). La crise pétrolière aidant peut-être, l’atome paraît plus familier et plus utile que nuisible.

4. Depuis 1979, on assiste à une reprise du thème atomique avec une confluence de tous les types de scénarios des décennies précédentes : fantastique (mais sans monstre), information, utilisation d’un passé atomique pour permettre de créer des utopies sociales. . Il faut sans doute compter avec la reprise de tension entre les États-unis et l’URSS, tension due aux évènements d’Afghanistan, à l’élection de Reagan, qui fait réapparaître sur les écrans des films proches de ceux des années Cinquante et de la guerre froide, manichéens, et lisibles clairement, au premier degré, comme une opposition irréductible entre l’Est et l’Ouest (comme La Troisième Guerre mondiale, D. Green). Sans jeu de mots, il y a une explosion du genre atomique et post-atomique, une dissémination de sa présence. Les mises en garde, les inquiétudes, les espoirs, les rêves et les cauchemars sur l’atome sont constamment repris et nous habituent à lui : il est devenu, par le jeu des images qui lui sont dédiées, partie intégrante de notre futur.

Quelques précisions :

– Les titres du catalogue ne sont pas tous accessibles, je n’ai pas tout vu, j’ai indiqué d’une étoile (* ) les cent sept films pris comme base pour l’analyse. J’ai cependant chercher à rassembler le maximum de titres, avec leur résumé, qui permettent de voir les récurrences des thèmes et des traitements. Il serait tentant de raisonner par analogie dans ce domaine où, les films visionnés le montrent abondamment, les stéréotypes sont fréquents : tentant, mais peu honnête. Si la lecture du catalogue suggère l’analogie, ni les chapitres de l’analyse ni les conclusions ne l’utilisent, ils ne se réfèrent qu’aux titres visionnés.

– J’ai, comme tout le monde, mes préférés : ce sont eux que j’ai mis plus souvent en lumière et à contribution, pour leur humour, ou la naïveté de leurs stéréotypes qui en font, pratiquement, des figures de style édifiées au milieu de la grande masse elle-même édifiée autour de l’atome.

– Dans les films non accessibles, j’ai mes grands regrets, et notamment, pour leur résumé séduisant, Five, Red Planet Mars, The Bride of the Monster, et bien d’autres, sans compter, pour son titre percutant : Qui sera le boss à Hiroshima ?

Le repérage des matériaux des récits cinématographiques, c’est-à-dire les traitements et les choix des temps, des espaces et des personnages, m’a permis de dégager la prédominance des temps imaginaires situés dans un futur plus ou moins proche et daté ; et, comme en contrepartie, la faiblesse de la représentation des deux épisodes historiques d’Hiroshima et de Nagasaki est frappante dans les films de fiction (11 seulement sur l’ensemble du catalogue).

Cette constatation explique le plan de l’ouvrage : j’ai distingué, au chapitre Ier, les films - fictions ou documentaires - qui traitent d’Hiroshima et de Nagasaki sur les quarante-et -un ans qui ont suivi l’évènement. Cet ensemble de films est le lieu où se constitue le souvenir et où se déploie le plus nettement la fonction de souvenir-écran car c’es du commencement même de l’ère atomique qu’ils prétendent rendre compte. En mettant l’estampille de l’Histoire sur leurs lots bloqués de références, ces films ont créé et entretenu le respect qui sous-tend le discours général sur l’atome.

Je leur ai donc accordé, provisoirement, dans ce chapitre Ier, intitulé « Souvenirs », le statut respecté dont ils tiennent à relever ; on pourra leur comparer les autres images, les autres récits, et voir s’ils fonctionnent différemment d’eux ou non.

Le chapitre II analyse la temporalité dans les films. Il montre comment les films confectionnent une histoire à l’atome, d’une part, et comment d’autre part, ils l’utilisent au service des légendes relatives aux distorsions du temps.

Le chapitre III parcourt et relie les espaces des différentes œuvres.

Un intermède présente l’analyse de Logan’s Run (l’Age de cristal), une anticipation en forme de dystopie avec happy end (Michaël Anderson, États-Unis, 1976) [10].

Le chapitre IV fait l’inventaire des personnages, bêtes, hommes ou dieux, qui animent ces récits.

Le chapitre V essaie de présenter les perspectives futures que dessinent les films, une sorte d’enfilade de constructions sociales qui se déplient à partir de la représentation de notre propre monde.

Notes

[1] Je mesure, en trouvant cette expression alors courante, officielle mais paternaliste, le chemin parcouru dans le développement de la globalisation, l’enrichissement de certains pays ou groupe de pays, et l’évolution des rapports entre les pays.

[2] Cet intertitre a été ajouté en 2020.

[3] Le 29 août 1949, l’URSS procède à son tour à l’essai d’un engin de 22 kilotonnes sur le territoire du Kazakhstan.

[4] Akira Iwasaki (1903 - 1981) est un critique de cinéma japonais, d’inspiration marxiste ; il tourne deux importants documents sur les lieux des bombardements, Japanese Tragedy et Effects of the Atomic Bombs qui lui ont valu de devoir quitter son poste de directeur de la production de Nippon Eigasha, il se tournera alors vers une société de production indépendante qu’il fonde avec d’autres cinéastes contestataires. Il reprochait à l’empereur Hiro-Hito son attitude pendant la guerre.

[5] La Bataille de l’eau lourde est un film franco-norvégien réalisé par Jean Dréville, sorti en 1948.

[6] Cloak and Dagger est un film de Fritz Lang, avec Gary Cooper et Lili Palmer, États-Unis, 1946.

[7] Film de Rudolf Maté, États-Unis, 1949.

[8] Film de Robert Aldrich, États-Unis, 1955.

[9] Jack Shahenn, Nuclear War Films, Southern Illinois University Press, 1979. Note de 1986

[10] Ces deux lignes avaient sauté à l’impression de l’ouvrage, je corrige donc tardivement...