Turquie, Noël 1997 Un Voyage d’hiver

Istanbul, 21 décembre 1997

Istanbul. Chambre trempée, moquette détrempée et gorgée d’eau, flousch, flousch, en arrivant. Elle semble presque élastique, tant elle est gonflée. C’est une fuite sournoise mais combien efficace depuis le lavabo de la salle de bains ! Je sors me plaindre, tout sent l’humide, voire le moisi, ils vont m’en trouver une autre, mais en attendant, je reste juchée sur le lit, assise sans toucher terre (trop humide). J’ai trouvé les gens de l’hôtel pas aimables, l’air grognon. Hôtel moche. Genre de celui que j’avais eu à Tel-Aviv en arrivant, auquel le voyage me fait penser d’ailleurs, par le nombre incroyablement restreint du « groupe », 5 femmes dont moi, plus un couple inconnu qui nous rejoindra ce soir. Debout sur mon lit, j’arrive à voir le Bosphore, quelques photos mal prises depuis ma chambre humide, en me penchant et en me tortillant, j’aperçois même un Mac Do pour sauver l’honneur.

Enfin, je change de chambre. Celle-ci est sèche. La vue donne sur un autre côté, vue tout aussi hasardeuse, c’est en me penchant de biais à gauche que je peux apercevoir le Bosphore.

J’ai été frappée dans les rues cet après-midi, dans un premier vague tour de ville en venant de l’aéroport, on était tout le temps arrêté par des bouchons, les immeubles sont hauts, assez européens, un peu pauvres, petites boutiques, trottoirs étroits, un peu style d’une partie de Moscou, dans le quartier où nous avons déambulé avant d’aller dîner. Usage intensif des balcons, qui forment des débarras encombrés comme en Chine et au fond desquels les gens se tiennent debout dans le froid, vers 5 heures et demie du soir, pour regarder la circulation.

Le dîner a lieu au restaurant de la gare de l’Orient Express. Le train n’y arrive plus. Le restaurant est à moitié vide, des tables avec des nappes blanches et serviettes pliées pointues, l’air d’une brasserie parisienne, avec pas même des fresques qui représenteraient l’idée de l’Orient. Les portes sont surmontées d’arcs outrepassés. De petites photos sépia, peut-être issues des wagons, sont accrochées par groupe, comme des bans de poisson, pour orner les murs peints d’un beige rosé. Il faut reconstituer le mythe. C’est là que sont arrivés tant de gens, vrais ou imaginaires, décor de roman et d’histoire.

Maintenant, nous sommes 7, au complet après avoir récupéré Paul et Aline. La bouffe, mangeable, mais pas géniale, j’avais faim, j’ai trop mangé, bu une bière excellente. Je vais essayer de dormir, il est tôt, 10 heures vingt, c’est les vacances. Pas question d’aller traîner toute seule dans les rues froides. Dehors Istanbul, m’a semblé une curieuse macédoine, tout en déclivités, très encombrée. Le turc est une très jolies langue, à entendre, d’une sonorité très douce, demain, le programme, c’est la Mosquée bleue, Topkapi et traîner au Bazar, avant de prendre le train de nuit pour Ankara.

Istanbul, 22 décembre 1997

On a commencé par la Mosquée bleue. Elle est très, très belle, mais grise, j’ai pris mille photos dedans, dehors, peut-être toutes ratées, car je me demande si mon appareil ne clignotait pas en détresse déjà pas, détresse de piles. Enfin, on verra (elles étaient plutôt ratées, sombres, mal cadrées).

Topkapi : le plus remarquable était le harem, mais le temps qu’on remonte l’allée depuis la grande porte, après que le car nous ait déposé dans une petite horde de gens, la livre turque avait encore baissé, c’est comme en Allemagne en 1923, on part le matin, ça se dévalue, les timbres achetés qu’on veut compléter coûtent plus cher, qu’une heure avant !

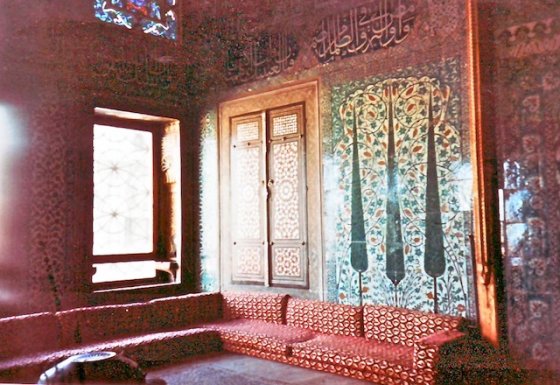

Le harem donc : j’étais vraiment chez Bajazet, quand il venait voir Roxane, ou se glisser entre deux portes pour voir Atalide, « Mais vous ne verrez pas cette fête cruelle », étonnante architecture, petits couloirs serrés, étroits, propres aux coups de poignard, au poison, au lacet. Des couleurs très délicates, des semis de fleurs, petits meubles, des divans et des rideaux, bref une atmosphère, dirait Arletty, que j’ai bien aimée voir, tout en la trouvant étouffante et inquiétante.

On est sortis par la rue au bout du rempart, puis on a eu un déjeuner très bon, avec du jarret de mouton, dans une usine à touristes sur l’entrée du Bosphore, lui-même passionnant avec les sublimes vaisseaux de tout poil, toutes tailles, tous pavillons, qui attendent leur tour pour le passage de la mer de Marmara, une fantastique activité, sans relâche aucune, et qui n’a jamais dû s’arrêter. Constantinople, Byzance, on comprend que c’est un des nœuds du monde. Ça l’a été, ça l’est encore.

L’épreuve du bazar, que je redoute toujours, s’est finalement bien résolue. Quelques cartes postales, dont de vues anciennes, avec des groupes de travailleurs à casquettes, on se demande souvent comment ils ont fini, on a fait un minimum de traînage devant les échoppes, les gens du groupe n’étaient pas vraiment acheteurs, , même les bijoux d’or ne les ont pas trop captivés, les prix démesurés en livres turques s’étalent sur les petites ardoises, avec tous leurs zéros, là aussi, c’est comme dans le harem en pire, l’atmosphère est raréfiée, étroite, étouffante. J’ai bu un jus d’orange (de vraies oranges) dans ces dédales humides, jus très bon servi par un escogriffe turc branché. Puis retour en car.

Quand nous ressortons de ce bazar, sur la grande place lugubre et détrempée, une pluie énorme et orageuse a dû tomber quand nous étions à l’abri, des flaques partout, de la boue, et nous montons dans le car pour commencer un des gigantesques embouteillages qui sont le lot constant, quotidien, des rues d’Istanbul, surtout quand on veut passer le pont Atatürk. C’était notre cas.

Des vendeurs de pain et de jasmin guettent les voitures embouteillées, puis nous, quand nous arrivons dans cette ancienne demeure du couturier du sultan transformée en restaurant pour touristes. Le jeune homme frôleur des toilettes, les tranches de mouton, les boulettes, la purée et le riz, et le gâteau effroyable et tellement sucré. Bu du vin blanc genre Alsace, mais turc, pour faire passer cette cuisine lourde et un peu monotone, même hors d’œuvres, mêmes rouleaux frits et farcis, même viande.

Puis on repart, à la gare cette fois ci, un massif château rose style allemand, construit sur les plans d’Otto Ritter, (non, ce n’est pas un gag et j’ai retenu ce nom qui m’a fait penser à celui de Harry Cover, héros de je ne sais plus quel livre que je lisais quand j’étais petite, dans une petite collection carrée, blanche, et à couverture de carton), ministre de Bavière dans la fin du XIXe, et qui devait avoir des accointances avec les derniers sultans Ottomans et le Bagdad Bahn.

Le train est bleu et rouge, plutôt petit, genre train de poupée, quand je le compare mentalement aux massifs trains de l’Ouest chinois. J’avais une couchette en single, ce que j’ai trouvé savoureux, confortable, mon lit était fait, avec draps et couverture, cosy, tout sous la main, mon petit lavabo.

Je me suis relevée la nuit pour regarder le paysage, le train montait dans la forêt, sur une voie unique à pente très forte, il neigeait sur les sapins noirs, c’était d’un romantisme et d’un démodé absolu. Je pouvais partir pour n’importe quelle aventure.

Avanos, 23 décembre 1997 au soir

Je suis dans un trou paumé de Cappadoce (Avanos), il a neigé, il fait vraiment froid, l’hôtel est assez bien chauffé, hôtel au fond d’un terrain campagnard, neuf et vide, sauf nous, avec un immense escalier arrondi vert pâle (on se croirait dans un film américain des années 50, il manque Elisabeth Taylor), pour descendre dans la salle à manger, après une longue nuit et une longue journée.

Le matin, très tôt, on était arrivé à Ankara. On a pris un petit déjeuner dans un hôtel, très bon, avec plein de feta et d’olives noires, puis, nous sommes allés au Musée Anatolien, où Djenk (le guide turc local) nous a bassinés avec ses explications au ras des pâquerettes. J’ai fait ensuite le tour du musée toute seule, à mon rythme, et je suis tombée en arrêt devant les bas reliefs de Karkemish, bataille, en - 605, entre les Egyptiens et les Babyloniens. Ninive venait de tomber. Je ne suis plus en plein mythe du XIXe, ni dans Racine, mais en pleine histoire ancienne, histoire sainte, ces villes ont existé, elles sont là, en morceaux. Je suis surexcitée. Tous les vestiges sont magnifiques ils étaient noyés dans le commentaire du guide local.

Ici, c’est l’histoire du monde occidental, avec ses racines, qui vient me chatouiller les neurones, et, de plus, la beauté de chaque pièce, faible relief ou ronde bosse, différentes pierres pour support, granuleuses ou lisses, rose ou grise ou noir ou beige, petit ou grand, voire minuscule, animal ou pu humain, construction ou vase, statuette, statue de grande taille, etc. est vraiment à couper le souffle, ces gens me semblent indépassables par leur évidence, leur sûreté, leur coup de main.

Les Hittites et tous les autres, pré et post-Assyriens, et dès le paléolithique, m’en mettent plein la vue et je pense qu’Emmanuel Laroche a bien de la chance d’avoir vécu parmi ces éléments, de déchiffrer et comprendre partiellement leur écriture, leurs « codes » , à les connaître, à les chouchouter, il a beau être sourd comme un pot, il ne doit pas s’ennuyer avec eux. Hatice Gonnet non plus. J’achète des cartes postales, un livre malheureusement idiot sur la Cappadoce où nous irons ensuite. Sur les Hittites, hélas je ne ramène rien, pourquoi ? Trop lourd ? Inexistant ? Je m’en veux, je me dis toujours que j’y retournerai, il le faudrait. C’est de loin, de très loin, mon plus grand souvenir de Turquie.

Là-dessus nous sommes allés finir la matinée au mausolée d’Atatürk, immense temple à colonnade en pierre genre marbre, architecture soviético-fasciste, construit entre 1944 et 1953, sur une colline un peu en dehors d’Ankara, monument glacial, cour immense, escalier immense, tout est raide, écrasant, un autre écrasement plus définitif et moins mystérieux que les dédales de Topkapi. Pendant sa construction, le cercueil d’Atatürk était au musée national. Il est maintenant l’objet de visites convenues des visiteurs étrangers avec maintes gerbes et de fêtes solennelles chaque 10 novembre (Atatürk est mort le 10 novembre 1938). Des soldats raides montent la garde.

Mortel, ne pas devenir célèbre pour ne pas finir comme ça, plutôt être dispersé aux quatre vents, plutôt gaspiller son phosphore en cendres et en fumée, être mangé par des oiseaux, par n’importe quoi, mais rentrer dans le cycle, là il est hors cycle ! Son cercueil repose sur un affût de canon drapé dans le drapeau turc. Mais le musée attenant, dans l’aile droite quand on regarde le monument, est très amusant, car il contient les magnifiques voitures Lincoln qu’Atatürk aimait et collectionnait.

Avant de quitter Ankara, on a roulé, souvenir des voitures, des feux rouges assez longs, des enseignes colorées.

Ensuite, on a quitté Ankara, pour aller jusque dans le fin fond de cette campagne d’hiver. Les paysages faisaient d’abord penser à la Mongolie, steppe herbeuse encadrée de deux traits de collines ou de montagnes. Les mecs, en arrivant, n’ont pas dû être dépaysés, ça ressemble à chez eux, le turco mongol, ça existe et pas seulement dans la langue. A droite, on longe deux lacs salés, absolument magnifiques et d’une tristesse grandiose. Gris. Sous le ciel qui est devenu gris, alors qu’il faisait très bleu et brillant à Ankara.

Je n’ai pas noté le nom du lieu-dit où on a déjeuné. C’était sur la route, j’ai le souvenir d’un restaurant avec une immense vitre, donnant sur un grand horizon un peu triste et majestueux, le froid donne souvent cet air triste, le bâtiment était piqué dans un endroit désert, non loin d’un lac. Sans doute le même habituel menu, feuilleté, mouton, gâteau sucré, monotonie.

Puis nous avons abordé la tombée du jour, dès 4 heures, dans la Turquie profonde, une sorte de désert pots atomique, avec des maisons plutôt misérables et comme pas finies. Dans les petits villages, des hommes, pauvres avec un air et des vêtements sortis de 1930 (comme dans America, America qui doit d’ailleurs se passer bien plutôt fin XIXe siècle). Dans une maison, une femme avec un foulard, alors qu’à Istanbul, en effet, il n’y en a pas, aucune femme n’y est voilée. A la campagne, cela existe. Des lumières misérables, des portes ouvertes malgré le froid. Par moments je trouve de la ressemblance avec certains aspects de la Chine profonde du côté de Luoyang ou d’Urumqi, mais sans l’aspect des Chinois toujours affairés, ici, le emps est lent, ls gens lents.

Je pense que je n’aime pas la ville même d’Istanbul, du moins, je n’aimerais pas y passer huit jours en séjour. Trop de monde, ville trop grande et trop compliquée. Seule merveille, le Bosphore, rester sur les rives, le longer, le visiter. J’aurais adoré une promenade en bateau, que le guide n’a pas fait faire, à cause du froid, disait-il, et du trop petit groupe ?

Avanos, mercredi 24 décembre 1997 au soir

Les paysages de Cappadoce sont magnifiques, la neige superbe, les églises troglodytes aux fresques massacrées par les musulmans, stupéfiantes. Le froid augmente la beauté, une certaine tristesse, une décrépitude certaine. Je ressens le mécontentement du photographe devant les petites maisons de village qu’on ne peut pas prendre, on roule, on ne s’arrête pas, alors qu’on erre des heures dans des centres hideux d’artisanat avec des marchands assommants.

Mais décidément je suis écrasée par la splendeur indescriptible des montagnes noires, brunes, jaunes, ocres, ocre rose, verte de fine poussière. Le ciel noir et la neige qui couvre le tout.

Je commence aussi à vérifier qu’au milieu du circuit quel qu’il soit, il y a le point où on se marre des gens du groupe, en même temps, on voit leur passionnant comportement dans les magasins.

Etonnante ville troglodyte souterraine, une ville pour fous, avec les souterrains, et les portes énormes qu’on roule comme la pierre du tombeau du Christ, une vie de parano et en même temps, les petits aménagements, étagères, niches, comment vivre là dessous ? C’est comme dans les villes souterraines des films de SF, mais ici, de façon carrément rupestre. Aline avait raison, ce matin, la ville de La Planète des singes a bien été créée d’après des modèles tournés de Cappadoce.

Le soir, on a une « sortie ». J’avais eu l’intention de ne pas y aller, mais finalement, j’ai accompagné le mouvement général pour ne pas avoir l’air de faire ma sucrée, c’était « typique » assurément. Le car nous conduit dans un village où nous sommes invités à un « réveillon » dans une grotte, c’est un village glacial près d’Avanos, où la glace et le verglas couvraient les rues en couche épaisse, on était reçus dans une cave assez isotherme où on descendait par un escalier taillé dans le rocher ; la cave était décorée, illuminée, lumières de couleur, boules clignotantes, température assez douce, de petites tables, avec des mini canapés où se trouvaient déjà d’autres touristes ; les attractions « orientales » se sont succédées, danses du ventre, chanteurs, d’une qualité effarante, heureusement il avait un buffet assez bon, mais il régnait une impression de « fête » obligée accablante. En sortant, l’escalier et la rue étaient si bien gelés que nous avons eu peine à avancer jusqu’au car. Un froid de loup. Finalement c’était une expérience amusante. Un Noël comme je n’en passerai certainement plus jamais. Enfin, je pense.

Denizli, jeudi 25 décembre 1997

L’hôtel est à Denizli. Les beautés des paysages toute la journée une fois encore. A couper le souffle. Les reliefs naturels sont tels qu’on dirait qu’ils sont peints et sculptés, des couleurs, des formes, des horizons comme des châteaux, des tours, un pays de féerie, les églises troglodytes sont certainement magnifiques, mais je me demande si ce que j’aime le mieux n’est pas le travail de la nature.

Toute la matinée et une partie de l’après midi, on a marché dans les collines de grès, glissantes par verglas ou neige, ou rugueuses, par plaques, pur entrer voir les fresques dans les sanctuaires. Il faudrait avoir de très bonnes lampes de poche, les braquer comme il faut, avoir une vraie connaissance, il me semble que c’est la spécialité de Nicole Rivière, une dame qui est chargée de conférences à l’EPHE, elle a dû en dresser des tas de catalogues, prendre des tonnes de photos.

D’abord, on avait roulé sous la neige en quittant Cisanie et Avanos (on a passé deux nuits à Avanos, finalement, c’était assez bien, cet hôtel confortable et vide). J’ai tenté de prendre des photos. Puis a commencé un grand paysages de champs, des champs labourés, alternant avec la steppe grise à perte de vue. Des tas de betteraves à sucre brunes et jaunes sur les bord des champs. On est passé devant deux caravansérails très démolis, et on s’est arrêté à un troisième où des petites filles ont voulu nous vendre des gants de couleur.

Les chiens turcs ont pas mal de personnalités, assez indépendants, pas trop maigres, pas trop attachés, pas trop errants, une vie de chien en Turquie n’est peut-être pas mal, assez libre. Et on a vu aussi une fabrique de tapis, pas trop ennuyeuse, avec de jolies couleurs, et je me répétais « Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis ». Rat des villes et rats des champs. Maisons avec toit de terre mêlée de paille hachée. Presque pas prenable, le car allait trop vite.

Il y avait des moutons aussi, dans une steppe à herbe rase, comme, aussi, en Mongolie. Ce sont des gros moutons très laineux.

Arrivée en fin de matinée à Konya, j’enrage de ne rester que 25 minutes dans le mausolée de Mevlana, je vois la mosquée avec ses minarets pointus comme des fusées, chapeautés de bleu, avec l’extraordinaire impression de présence - un peu l’effet que m’avait fait le Saint Sépulcre à Jérusalem - qui se dégage des tombeaux coiffés de leur turban. Beauté des Corans, des tissus, des tapis, la piété incroyable des bonnes femmes qui viennent en pèlerinage visiter leur messie.

Temps beaucoup trop court, mais intensité très forte qui compense, sinon, on trouverait sans doute une certaine paix, là on ne voit qu’un concentré assez saisissant, touchant, de piété et de foi, sans avoir le temps de développer un certain ricanement ? Les fidèles se lavaient les pieds et les mains. On a été déjeuner en face du mausolée, dans un restaurant avec encore la même kyrielle de plats lourds, alors qu’on aurait pu bouffer un sandwich et rester plus longtemps dans la ville. Sacro-saint déjeuner. Touristes qu’on doit toujours gaver.

Au bout de Konya, il y a une grosse université neuve.

La route se déroule à nouveau, superbe, entre les montagnes, des petits villages de Turquie profonde, les minarets comme des fusées Pershing, villages où il semble que le temps a moins de prise, des femmes dans des vêtements très colorées mais qui les transforment en paquet, aucune forme, des tas qui circulent avec d’assez pauvres chaussures. Les enfants de l’école sont engoncés dans des anoraks plus modernes, les hommes ont souvent un faux air de Mustapha Kemal avec un pardessus foncé long. Les arrêts pipi deviennent assez exotiques, pas de PQ, dans des chiottes à la turque évidemment, pas de fermeture aux portes, ce n’est pas la Chine, c’est déjà assez crade, c’est l’hiver, ça ne pue pas trop. Ensuite, on va boire de petits verres de thé, les toilettes sont toujours dans des petits bistrots. Ou alors dans des stations service

Les minarets très hauts et pointus, avec leur petit balcon crénelé, parsèment la campagne.

Denizli, le soir. Au restaurant, la conversation a démarré, dieu sait pourquoi, sur le problème des harkis. Nous sommes arrivés à un compromis, chacun voulant éviter de s’engueuler. Car on est trop peu nombreux pour s’engueuler et faire des fractions ennemies. Casse évitée. Ramdan, la prof d’arabe, a été parfaite. Elle a eu l’autorité voulue. Brigitte et moi, étions davantage prêtes à cracher feu et flamme, mais finalement on a pris le parti de se taire. Ce qui n’est pas bien, mais enfin, pour deux jours et à 7 personnes...

Denizli - Izmir - Ephèse, Istanbul, vendredi 26 et samedi 27 décembre 1997

Je tiens mes notes de plus en plus mal. J’ai emmêlé deux jours... je les note en vrac, ce soir à Istanbul, dans un hôtel très moche.

Smyrne (Izmir) est une grande et très belle ville, comme un immense amphithéâtre dégringolant jusqu’à la mer. On y a seulement couché, et dîné. Pas du tout visité. Et après dîner, on était morts, on avait beaucoup roulé. On a juste un peu marché dans les rues autour de l’hôtel, car on était passé de l’hiver au printemps, on marchait dans la douceur de la nuit sous les feuilles des arbres (orangers, oliviers). Et le matin, voir la ville descendre en pente rapide, blanche, sur la mer, était magnifique. Le car freeinait à bloc dans les rues en pente. Décor de cinéma avant d’aller rejoindre Éphèse et la Grèce qui nous attendait, court-circuit, direct, après la Mongolie.

Non, je ne crois pas que je reviendrai en Turquie. Ce pays me semble exotique, le turc est une belle langue, aux sonorité harmonieuses et douces, mais la touche exotique est composée pour une grande partie de cette religion qui m’assomme, comme toutes les religions. J’irais bien plus à l’Est, pourtant, du côté de la frontière syro-irakienne.

Le site d’Éphèse est totalement magnifique. Assez fier. Et suffisamment d’éléments pour l’imaginer. Les pierres sont grises, de tous les gris, avec quelques coulures de pluie plus foncées, ou parfois plus claires. Le théâtre regarde la mer. On pourrait y rester des heures.

J’étais terriblement soucieuse de mon appareil photo, j’en ai mal profité, mais enfin, si tout, de même, la bibliothèque, les temples, la descente de la ville depuis la pente du vallon. Vivantes ou en ruines, les villes en descente sur la mer sont superbes et touchantes, je me sens soulevée par les strates du temps, comme Chateaubriand, Volney, méditations sur la ruine des empires et simplement de la fuite du temps, sur laquelle on est poussé, implacablement, dans un seul sens, les remous compris, s’ils vous secouent, vous donnent mal au cœur parfois avec leur faux retour, vous forcent à avancer, vers l’inconnu.

Pamukalle, dans le soleil du petit matin, fumant, blanc, imaginaire palais rococo en terrasse liquide, avec ses bassins.

Je me demande si je n’aimais pas mieux encore Hiérapolis aussi le matin, dans la lumière du soleil, avait des pierres complètement dorées.

Hiérapolis aurait mérité bien plus qu’un petit salut, mais le circuit était fait pour touristes de base et, donc, les curiosités naturelles étaient censées nous attirer davantage que les sites où étaient passés Domitien, Frédéric Barberousse, Septime Sévère et quelques autres, sans compter Saint Philippe. Le ciel est d’un bleu brillant.

La beauté une fois encore consiste à rouler dans des paysages, cette fois il est méditerranéen, - on a quitté les horizons montagnards ou de plateau un peu triste à la fois immenses et bornés par leur monotonie même, si asiatiques. Là, règne la Méditerranée, silhouettes connues des oliviers, champ de coton tout petits à côté de ceux d’Ouzbékistan, En somme, on a un mixte Turc/Asie mineure/Europe. Il manque un peu de la majesté asiatique, mais déjà sur les plateaux, on l’a, on y est. Les marches de ces plateaux sont européennes et méditerranéennes. On n’est pas dépaysé, au contraire, on a partout des signes d’accueil de l’ailleurs, des correspondances, et je comprends vraiment que les peuples venus de l’Altaï se soient trouvés en pays de connaissance en débouchant sur ces plateaux d’Anatolie et de Cappadoce et s’y soient fixés. Entrant ainsi en contact avec les Grecs et les Romains, ou les gens de Phénicie, les Hittites et le choc de leurs sculptures.

On a visité en car et en partie à pied la ville de Bursa, déjeuné dans un restaurant en panoramique sur une des collines de cette ville très active, constructions neuves à perte de vue, et je chercherais en vain le quartier où les grands-parents de Brigitte Hovsepian habitaient avant 1915 et dont elle a une photo (porte très ouvragée, et une clé immense) dans son escalier à Antony. Maintenant, il y a des HLM améliorés par de la couleur vive, mais tout de même d’assez piètre qualité, à perte de vue. Et de temps en temps, le miracle d’un petit sanctuaire, qui se signale par les couleurs magnifiques bleues ou vertes des dômes, petits et grands.

Le retour se fait par un ferry, odieux, surchargé, et prétentieux, pour touristes, avec orchestre et serveurs.

Istanbul : nous nous trouvons logés dans un quartier très laid, animé, sans doute mal famé à voir la faune qui s’y trimballe, genre souteneurs ou vendeurs de drogues, une énorme rue très passante non loin, qui doit descendre vers la mer, très minable, on n’a pas envie du tout de ressortir de l’hôtel, ça sent vraiment le pickpocket à chaque mètre, des prostituées s à la pelle. Les touristes doivent être guettés comme des moutons par les loups. Après le dîner, je reste à l’hôtel et tout le monde en fait autant, nul de nous, pourtant, n’est parano, mis franchement l’atmosphère du quartier est déplorable et sa laideur n’attire pas : la télé est inepte, on assiste , comme dans les autres pays d’Asie, à une mise en scène empesée des journaux, pas de reportages, des gens qui lisent des papiers.

Le groupe est trop petit, on tourne un peu en rond. Et le guide d’Istanbul, qu’on a retrouvé, est proprement stupide. Peu instruit et prétentieux. Je ne repartirai par cette agence, trop cheap, même si les gens y sont chaque fois agréables : les circuits ne sont pas conçus, minimaux, vraiment trop peu culturels, j’ai les Hittites et Hiérapolis en travers, j’aurais voulu y rester davantage.

Je suis déterminée à reparti en Chine, rien que la Chine, finalement, Confucius, faire du chinois, retrouver cette efficacité chinoise, modeste et vivante, appliquée et profitant de chaque chose. Ni écrasée, ni stressée.

Paris, dimanche 28 et lundi 29 décembre 1997

Encore deux jours empilés ensemble.

Je suis rentrée à Paris. Il faut que je raconte les derviches sublimes d’hier dimanche à Istanbul. Ils sont installés dans un petit couvent dans une rue qui descend de Taksim où le guide, qui prétend ne pas avoir à travailler le dimanche, nous avait fait déposer avant de s’éclipser. On avait déjeuné dans une grande rôtisserie. On a trouvé par hasard et toutes seules, avec les nanas du groupe désemparé (Paul et Aline faisaient je ne sais quoi de leur côté), cette petite bâtisse, sa cour de grosses dalles un peu vertes, les bancs de pierre, et les horaires affichés des danses. On a attendu dans le petit cimetière, avec les tombes à turbans, toutes froides, il faisait gris, on devait guetter l’horaire pour regagner Taksim et retrouve le car qui nous conduirait à l’aéroport, les valises étaient déjà chargées depuis le matin, on ne repassait pas, dieu merci, par l’horrible hôtel. On est entrés dans le petit théâtre arrondi où ont lieu les danses, et celles-ci ont commencé, lentement d’abord, ces hommes extatiques et leur costume raidi par le mouvement tourbillonnant, puis de plus en plus vite, et catastrophe, le temps est arrivé de devoir partir avant la fin, en dérangeant les fidèles, les yeux et les oreilles envoûtés par le rythme de la musique et des danseurs, et nous, tout honteux, en catimini, sortant discrètement dans le cour dallée puis on est remontés vers Taksim par la rue longée de magnifiques demeures début de siècle, très ornés.

On a retrouvé le car, les embouteillages, l’aéroport très rempli d’ Asiatiques de toutes sortes, souvent sortis d’images, magnifiques, avec des costumes ou des airs prestigieux, Istanbul est un sacré carrefour, on l’avait déjà vu quelques années plus tôt en partant de là chez les Ouighours, c’était toujours la même foule d’hommes seuls, ou accompagnés en retrait par leurs épouses empaquetées, hyper voilées soit de couleurs magnifiques (les Iles de Sumatra, Java) ou tout en noir (émirats, sans doute ?), au milieu des paquets de raisons secs, des abricots secs, amandes, loukoums, à vendre en quantité dans les boutiques du grand hall central arrondi qu’il y avait alors, une douane pas tatillon, et puis, Orly, Paris, les petits espaces hyper balisés, l’Europe.

Je n’ai pas détaillé la moitié de ce voyage qui a comporté des points très intenses et, en contrepartie, j’ai eu une certaine impression d’être une touriste particulièrement arnaquée, comme (je fais une généralisation douteuse) dans tous les pays musulmans, où on est la vache à exploiter : ras le bol des avec plaisanteries sur la valeur des femmes mesurées en chameau, la pompe à fric (le jus d’orange « imposé » sur le bac pris pour rentrer à Istanbul), l’agence de voyages nous a pris pour des bestiaux, avec leurs mauvais hôtels d’Istanbul, dégueulasses dans les deux cas, le premier avec ma chambre détrempée et les propriétaires grognons, le second était en même temps un hôtel de passe du quartier et hôtel pour touristes, à signaler à l’agence de voyages dont c’est vraiment le point faible : même le Guide du Routard déconseille ce quartier ! Sans oublier, à Istanbul, ce guide qu’il faut avoir l’air d’écouter alors que n’importe qui en sait dix fois plus long que lui, avec ses plaisanteries ou ses arnaques mal dissimulée, sa mauvaise volonté, son esquive pour les points du programme qui l’embêtaient comme la promenade en bateau du côté de Pierre Loti. Il est vrai qu’en hiver, ça devait manquer du charme voulu, pas de dégustation des petits verres de thé ou de café dans les petits bistrots sous les tonnelles déplumées de leurs feuilles, mais enfin, tout de même ! Soi-disant qu’ils étaient fermés le dimanche, dans un pays qui vit du tourisme et qui est musulman, ça m’étonnerait, il avait simplement la flemme de faire quelque chose pour un trop petit groupe dont il n’espérait pas de pourboire suffisant.

Malgré ces contrariétés, le solde est largement positif : les paysages du voyage d’hiver en Cappadoce, le sentiment très vif du rôle de l’Asie Mineure dans notre construction, les Hittites (même en vitesse), Éphèse et Hiérapolis, les derviches tourneurs, la petite boîte de nuit d’Avanos, la forêt enneigée où grimpait le Bagdad Bahn.