Tokyo 2002

Tokyo, dimanche 24 mars 2002

Mon premier voyage au Japon a lieu en relation avec mes travaux de recherche sur la guerre. Connaissant mon bouquin sur les films post-nucléaires, les Japonais m’ont invitée à un colloque international, Between War and Media, organisé par la Maison Franco Japonaise et l’Université de Tokyo, qui s’est tenu du 23 au 29 mars 2002

Je suis arrivée hier samedi 23, dans la fatigue et la désorientation.

L’arrivée à l’aéroport, à l’heure à 13 h 50, a été assez facile, le petit écran dans le dos du sièges avant avait permis de visualiser le trajet et les étages de l’aéroport, c’est assez bien ce truc, et puis, il y avait surtout à suivre le mouvement : comme individu d’un flot sortant d’un gros 747, on suit, le contrôle d’identité, les bagages (je me suis encore trompée de valises mais sans gravité), la douane, prendre l’air bête (ce qui était facile je l’étais), puis, plus coton, acheter le ticket de bus, en trouvant quel bus prendre dans le tas qui se trouve dans la gare routière sous l’aéroport de Narita. Il y avait beaucoup de bus qui allaient à Yokohama, je ne savais pas que c’était maintenant comme un faubourg de Tokyo. Je suis à Narita, je me rappelle les bagarres incroyables lorsque la construction de l’aéroport a été décidée, les étudiants avec leurs bandeaux blancs, certains en sang, la police et eux mêmes d’une brutalité incroyable, ils ont fini par perdre, l’État est toujours le plus fort.

Attendre presque une heure debout près de la porte 5, monter dans le bus, y passer trois heures entières d’encombrement, trois heures infernales mais sans inquiétude de savoir où descendre puisque j’allais au terminus ; je subis le calvaire d’une conversation avec un Australien assis à côté de moi, il devait bien voir que j’avais l’air crevée et que parler anglais m’achevait. Mais pas du tout, il fallait que je lui raconte ma vie, et lui la sienne. Il poussait des cris d’émerveillement devant les cerisiers qui étaient tous en fleurs, en effet, avec de l’avance sur le calendrier, quelle chance avion-nous, disait-il, et de fait, c’était joli, car il y a vraiment des masses, des tonnes, des millions de cerisiers dans les rues de Tokyo, cerisiers ronds et blancs, pas de pétales par terre, à croire qu’il y a un Japonais préposé aux pétales pour chaque arbre, ils sont en pleine floraison, tout frais.

Une ville incompréhensible, avec des milliers de voies express, des rails, des bras de mer, des grues dans tous les sens, au loin, oui, c’est vrai Tokyo est un port, ville inhumaine et immense au-delà de toute idée ; je commence à avoir vaguement l’idée que j’étais tombée dans un Pays des Merveilles ou de l’Autre côté du miroir.

Un peu plus tard, j’étais dans des Merveilles d’absurdité, devant l’immeuble franco- japonais, sans le voir, et la Japonaise interrogée ne pouvait pas me dire où il se trouvait, même avec l’adresse sous le nez, car ici, l’adresse n’est pas un lieu ! C’est une convention fiscale, un code administratif, pas un lieu. Il faut le savoir.

Il y avait assez peu de passants et personne ne savait, mais finalement, une Japonaise un peu plus délurée que les autres me montre l’immeuble devant lequel je suis en train de demander où il est, merci, ouf, je m’approche et sur la porte, je vois une pancarte, avec, en français, écrit très petit, « Fermé ».

Je sonne quand même, prête à défoncer la porte à coups de pied, dans un état de flottement indescriptible et mes forces décuplées par la fatigue et la rage, quand, miracle, le portier, un Japonais, sans idiome connu de moi, ouvre, me tend sans mot dire une clé, me conduit à l’ascenseur, puis repart dans sa loge après avoir appuyé sur le 6e. Là-haut, un personnage japonais surgit sur le palier, sans mot dire, me conduit à ma chambre, branche le chauffage - toutes les manettes sont écrites en japonais -, fait une courbette et disparaît.

Il est 7 heures du soir bien sonnées, j’étais arrivée à 2 h. à Narita, + les douze heures de vol, la nuit sans dormir, à guetter le soleil rouge qui était apparu au dessus de la Corée, je me jette sur mon lit, un grand lit dans une grande chambre avec une très grande fenêtre qui occupe presque tout le mur le long du lit à gauche ; je reste sur ce lit sans pouvoir faire autre chose que de ressasser cette course d’obstacles en envisageant ceux qui vont suivre, et obsédée par l’idée de devoir refaire cette course à l’envers le jour de mon départ. À 9 heures du soir, j’arrive à me traîner à la salle de bains, prendre une douche et à me coucher.

Je dors jusqu’à 11 heures et demie, soit deux heures. Avec l’impression d’en avoir dormi quinze ; donc, insomnie jusqu’à 3 heures et demie du matin, de ce matin japonais, qui ne me correspond pas du tout, je finis un vieux bout de sandwich avec une languette de fromage sans goût, un reste du plateau repas de l’avion, cette nuit japonaise est très éclairée, je regarde par la fenêtre la vie, inexistante à cette heure de la nuit, de ce quartier assez paisible, à gauche, de très hautes tours, à droite des petites maisons bordent une rue un peu en pente, sous l’immeuble de cette foutue maison franco-japonaise, où personne ne parle français.

J’ai fini par me rendormir jusqu’à 8 heures moins le quart, nouvelle épreuve celle de me lever avec l’estomac vachement vide. Heureusement que Baubérot, avant que je parte de Paris, m’a briefée, lui qui va souvent au Japon, non seulement, il m’avait dit quel bus prendre à l’aéroport, sinon, j’y serais encore, mais il m’avait aussi expliqué qu’il n’y avait pas de possibilité de prendre un café à la maison franco-japonaise : on doit prendre le petit-déjeuner non loin, sur la grande place, dans un petit bar, appelé « Saint Germain ». Il fait du soleil, qui fait péter et craquer les gros panneaux le long du mur de ma chambre.

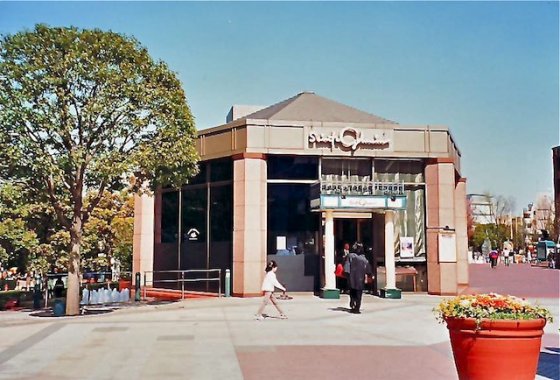

Je vais jusqu’au « Saint Germain », c’est écrit en grosses lettres françaises sur le toit de la petite maison, comme annoncé par Jean Baubérot. Dedans, personne ne parle un mot d’occidental, ni français bien sûr, ni anglais. J’ai quand même réussi à boire un grand et excellent café et mangé du porc pané entre deux tranches de pain de mie spongieux pour je ne sais combien de yens, pas trop je crois. C’était des yens que j’avais amenés avec moi, changés dans une boîte de change parisienne près du Louvre, qui avait l’air d’une boutique de trafiquants de premier ordre.

Puis j’ai marché dans le quartier autour du Yebisu Garden, je suis passée à West Inn chercher les horaires, pour pouvoir repartir vendredi pour Narita, avec le bus, ce qui est pour l’instant mon seul but, je me sens égarée comme à Delhi, quand je comptais les heures et les jours, une sorte d’hostilité interne et externe. Le type m’a donné une feuille tout en japonais mais à la bien regarder, je vois qu’au verso, c’est en anglais, ouf. Ce sera 6 heures ou 6 heures 40, j’hésite, il faut choisir maintenant, je prends 6 heures, je me dis qu’une fois à l’aéroport, je n’aurai plus à penser, je pourrai attendre en paix. Quitte à me lever à 5 heures.

J’ai pris des photos de ce quartier qui n’est pas désagréable.

Petites maisons, petits pots de fleurs, petits treillis de bambous, petits toits en auvent. Les « petites gens » n’ont pas l’air compassé et plein de dignité déguisée de la classe moyenne qu’on croise par paquets bien serrés aux feux rouges. Livreurs, balayeurs, l’air plutôt gentils. Il fait vraiment beau et doux, c’est un printemps pas loin de l’été alors qu’on est en mars seulement, je comprends que les cerisiers soient en avance, ils se sont fait tromper eux aussi.

La télé est évidemment tout en japonais, les livres sous la tablette de la télé, idem, tous les boutons de tous les appareils de la salle de bains aussi, la maison franco-japonaise est toujours déserte, personne ne s’enquiert de moi, je ne sais pas où aura lieu le dîner de lundi soir, qui va sans doute être barbant. Avec mon anglais de pacotille que j’ai honte de sortir, il va falloir expliquer ce que je fais, ce qui n’est déjà pas commode en français, ces histoires de mythologie qu’il faut toujours reprendre à la racine, et alors, en anglais, bonjour.

Ce malaise, si je l’analyse, vient d’une incompréhension, d’un manque de prise totale sur l’espace physique et mental de ce pays, sans compter leur langue qui évidemment me fait fort défaut. Je regarde le temps qui passe, et heureusement, le mardi, on va commencer à bosser, cela me rendra des « cadres », mais tout me paraît encore loin, en ce dimanche.

Je suis arrivée trop tôt, j’aurais dû arriver le lundi soir seulement. C’est pour voir un peu la ville que je suis venue, or je suis si fatiguée et perdue, que je n’arrive à me déplacer que dans un modeste circuit, à pied. Ici, par exemple, où est la bibliothèque ? À qui demander ? Le portier a disparu hier après m’avait donné la clé, le personnage du 6e étage, aussi, personne, vraiment personne. Où déjeuner ? L’immeuble est totalement impersonnel, gris, anonyme, sans air, sans la moindre vie. Seul l’ascenseur fonctionne. Encore heureux. Secrétariat ?

Je sors. À qui demander un renseignement quelconque, dans la rue, les Japonais ne parlent pas anglais visiblement. Et je parle encore moins japonais. Apprendre à nager en se jetant à l’eau disait le camarade Mao, ou Deng ? Mais je me trouve en défensive maximale.

Dehors, les femmes ont des petits chapeaux, idiots et laids, en toile, tous les mecs sont bien lissés avec une raie de côté dans leurs cheveux épais et bien coupés. Les chats du quartier ont l’air sortis d’une estampe, les fleurs aussi dans leurs petits pots vernissés. J’ai quadrillé le pâté de maisons, acheté un plat de nouilles sautées, que j’ai mangé dans un square, bu un café américain dans un grand magasin, il y avait un peu de vie là, j’ai fait tous les rayons, ce café était bon, deux vieux Japonais dévoraient un gros gâteau crémeux, un vieux couple se promenait, lui était en chaise roulante. Dans l’espace central – à ciel ouvert - de ce grand magasin, il y avait de la musique, des bancs et des gens assis dessus, l’air de ne pas exister.

J’ai acheté des cartes postales complètement kitsch, mais assez justes, avec beaucoup de hautes tours, et j’ai pris des photos qui sortiront dieu sait comment de cette boîte à développer où je les ai mises. Il est trois heures. Sur mon lit, je repense à une image que j’avais eue une fois à Bruxelles et que je me raconte souvent, j’y étais pour un colloque, et à l’hôtel, j’avais vu à la télévision un dessin animé qui me ressemblait : il y avait une souris qui pagayait dans une coque de noix sur un ruisseau, et puis, tout d’un coup, le ruisseau prenait des allures de rapide, et la souris était emportée dans sa coque de noix vers la chute d’eau. Elle s’en tirait finalement, mais à un moment, elle n’était pas maîtresse du tout de la coque de noix. La vie, c’est comme ça, par moments, on rame en sachant ce qu’on fait et où on va ; et à d’autres, non, alors, le destin surgit et décide à votre place, il peut vous renverser.

Tokyo, lundi 25 mars 2002

J’ai commencé par le petit déj au Saint Germain, déjà un rite, où j’ai mangé toutes sortes de sandwiches salés, assez savoureux, très petits et très frais, et le café toujours aussi bon, pas moyen de commander du jus de fruit, en anglais mon « orange juice » ne passe pas auprès des vendeuses.

En rentrant, à 9 heures du matin pour reprendre mon appareil photo et partir en promenade, la vie semblait un peu revenue, en tout cas quelqu’un avait collé une affichette en français et anglais : le dîner de bienvenue aura lieu ce soir à 20 h 30, ici même, avec Pierre Souyri et les autres hôtes internationaux, qui eux, ont dû descendre ailleurs, les deux autres Français ne sont pas encore arrivés, ils ont bien fait. Auparavant, il y aura l’ouverture du colloque à 18 heures, dans ce même lieu.

En ressortant, j’ai marché des kilomètres. J’ai atteint un grand parc, joli et calme, plein de cerisiers en fleurs, marché dans le quartier sur le plateau, descendu dans les ruelles avoisinantes, remonté quelques grandes avenues tuantes, avec une voie rapide au centre, ou une voie de métro, en tout cas, des voies très larges et sans nom, il faut se rappeler d’où on vient, trouver d’autres types de repère, des magasins, des enseignes moitié en caractères latins, moitié japonais, couleurs, des sortes de boutiques pour petits agriculteurs ou jardiniers, petits outils motorisés, vélos, motos garées en quantité.

Extraordinaire lacis des fils électriques dans les rues, entortillés n’importe comment, le soir on m’a expliqué que c’était à cause des tremblements de terre, aucun réseau n’est enterré, ce serait trop compliqué à réparer. Je retourne dans le grand magasin, je prends un ascenseur vertigineux, je n’entre pas dans un restaurant qui semble ruineux et qui a pourtant une très jolie vue, je redescends dans la direction de la gare du métro, acheter un plat de nouilles dans une boîte en carton, avec les baguettes qui vont avec et je mange à nouveau sur un banc en regardant la foule qui traverse mécaniquement, rapide, on voit qu’on est un jour travaillé, ce n’est pas le calme relatif d’hier avec les jeunes couples à poussettes, les types ont vraiment l’air de mécaniques, un air Meilleur des mondes assez effrayant, je n’aimerais pas vivre ici, je n’accroche pas au Japon, qui est intéressant mais il n’a pas à mes yeux le charme indéfinissable de la Chine, il a quelque chose de froid et de contrainte, que je ne m’explique pas, si ce n’est que leurs espaces non nommés me perturbent beaucoup, je remonte dans la tour Sapporo, je fais des photos au dernier étage, dans la direction du Fujiyama que l’on aperçoit, il paraît que c’est rarissime, mais il fait très beau.

Ce que cette ville a de bizarre, c’est qu’elle n’est pas construite pour le bien-être de ses habitants, qui sont trop petits dans l’immensité qui n’est ni dénommée ni repérable, et pourtant ils sont entassés, tout est trop haut. Ou alors, c’est tout petit, à ras, mais alors vide ? Je me demande pour quoi et pour qui elle est faite ? Autrefois, c’était pour l’Empereur, mais maintenant, le Fils du Ciel serait-il l’Économie ? Ou les Convenances ? Ou la Mécanique des pas ? Ou pour elle-même, en tant qu’essence de Ville qui se développe à son gré ? On n’y est pas voulu, pas attendu, on s’y sent de trop, inutile, sans existence, je ne sais pas.

Hier, j’ai trouvé étrange la sirène de la voiture de police, on se serait cru dans un film d’anticipation.

J’ai tellement marché que je ne peux plus mettre un pied devant l’autre.

Je suis rentrée pour être à 18 heures à la présentation et à l’ouverture du colloque, faite par une femme américaine, Carole Gluck (de Columbia University). J’ai commencé par croire que son intervention ruinait celle que je ferais le lendemain, tant elle me faisait penser à la mienne, au contraire, nous parlions en effet des mêmes choses mais de points de vue différents, cela faisait de nous, en fait, les colonnes vertébrales du colloque. Elle est charmante, elle ne parle pas bien le français, un peu l’équivalent de moi en anglais - mais elle le comprend, et nous nous parlons lentement, chacune dans notre propre langue et on arrive à se comprendre assez bien. Elle est apparemment une des huiles du colloque (je ne sais pas encore que je suis l’autre huile, je ne le saurai que le surlendemain, quand ce sera à moi de conclure, symétriquement).

Je compte liquider assez vite ce que j’ai à dire demain matin, c’était un vrai aria à préparer, une longue perspective sur les guerres en cours, donc à partir de documents de très courte vue, sans recul, cela m’a coûté. Je suis maintenant en vacances d’esprit, j’ai décroché, et je n’ai plus du tout envie de ces démonstrations que sont les colloques qui d’ailleurs m’ont toujours barbée. Aucune envie de faire ce que Michèle appelle « la belle dame intelligente », je ne me sens ni l’une ni l’autre. Non par modestie, mais enfin, je n’ai plus rien à me prouver, plus rien. J’ai fini cette vie-là. Restera la Table ronde de mercredi, dont je ne vois pas bien les contours : Ricœur, Temps et récit et la triple mimésis pour étayer cette circulation et cette inscription d’une « vue » d’une œuvre faite à partir du réel dans son propre stock de connaissance, à réintégrer dans la théorie de l’action.

Le dîner comme prévu était un peu pesant, avec mes efforts en anglais pour parler avec des chers collègues, australiens, américains, japonais, coréens. J’étais assise entre deux Japonais. Donc pas moyen de couper à mon anglais misérable. La salle à manger est au sous-sol, Souyri a été aimable, il a dit qu’on prendrait ici eles repas pendant le colloque, et il m’a dit (aimable mensonge) combien il avait regretté de ne pas être là pour m’accueillir hier ; il a expliqué aussi que, étant donné les affreux embouteillages entre Narita et Tokyo, plus personne ne se déplaçait pour aller chercher les gens à l’aéroport, que ça prenait trop de temps, et d’ailleurs le bus était si commode etc. Je dois aussi aller demander demain matin ou a/m. les 70 000 yens de frais per diem, au secrétariat qui serait ouvert. Excellente surprise, je croyais qu’il n’y avait que mon voyage de pris en charge par l’EPHE. On n’aurait pas le temps de nous organiser des promenades dans Tokyo, sauf peut-être au temple où vont les vieux combattants fidèles à l’Empereur comme avant 1945, célébrer le nationalisme japonais. Mais finalement, ça ne se fera pas.

Vivement demain le colloque, je passe dans la matinée, tant mieux, après, je pourrai laisser voguer la souris, et vivement vendredi matin que ce soit fini. Ça ne doit plus être de mon âge, ces désirs de croire à ce qu’on fait, déjà que je ne me suis jamais trop prise au sérieux, je ne suis pas une grosse tête, juste assez astucieuse, voyant des rapports assez facilement entre les choses, mais je ne suis pas une grosse théoricienne, ni un tâcheron appliqué.

Tokyo, mardi 26 mars 2002

Le Saint-Germain sous la pluie. Froid. J’ai déjà étudié le plan pour partir dans trois jours. Le Bus de 6 h 40 doit suffire. Mais je n’aurai pas de petit déj, le Saint Germain ne sera pas ouvert, je prendrai un nescafé avec l’eau chaude du robinet.

« De l’illustration télévisuelle quotidienne à la construction des imaginaires à travers deux exemples : {}La Guerre du Golfe (1990-1991) vue par CNN et L’après-11 septembre 2001 vu par LCI. »

Ça, c’était le titre de ma communication. À peine une demi-heure, de la galopade. Quand on a fait 12 heures de vol pour venir, c’est assez frustrant. Aussi quand ils ont essayé de m’empêcher de finir pour 5 minutes de rab, j’ai aimablement protesté au nom des 12 heures de vol, et ils m’ont laissé faire

Après un déjeuner délicieux à la maison franco-japonaise, il est 14 heures 30. Les rames posées, je peux maintenant somnoler sur le sable de la crique. C’est-à-dire écouter tranquillement parler les autres. La traduction simultanée marche bien, j’écoute des réflexions sur les souvenirs de guerre en regardant les visages, les maintiens, les attitudes, il y a une grosse dominante asiatique. Mais aussi des Américains et des Australiens. Trois Français, dont moi : une fille et un type de l’EHESS, plutôt sympas, jeunes, lui était un admirateur de Didi-Huberman qu’il citait à tout bout de champ, à l’époque, c’était encore très chic et rare.

Du colloque et des débats, je retiens que les Japonais ont le cerveau fait comme l’espace à Tokyo, pour moi incompréhensible, irreprésentable, organisé selon des lois qui m’échappent. Leurs questions sont pour moi d’une confusion inouïe, des « paquets » liés avec des nouilles sautées, je crains vraiment la table ronde de demain, car ils ne me paraissent jamais dans le sujet, ou du moins ils y sont comme serait une mouche avec ses mille yeux minuscules qui devait analyser une chaîne de montagne avec un alpiniste, on ne pourrait pas, il n’y a pas les mêmes moyens de représentation, ils travaillent en biais, en jour frisant, jamais de surplomb. Dans leurs questions, ils se fixent sur de tout petits aspects, mineurs, anecdotiques, et les Américains ne voient que par leurs yeux américains, posent des questions qui n’ont pas lieu d’être sur le « racisme » anti-noir en France, qu’ils supposent analogue à l’apartheid de chez eux avant 1954 ou en Afrique du sud. C’est curieux un colloque vraiment international.

Dans leurs communications, on voit comment ils travaillent : pas comme nous, c’est indubitable sauf peut-être le type qui parlait du mémorial de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, et encore, ils découpent l’espace de l’histoire et du temps comme ils le font de l’espace, on ne comprend pas, il faudrait avoir leurs codes, leurs manières d’enseigner, est-ce qu’ils ont des cases toutes faites, des enchaînements qui sont dans leur propre logique ? Où est-ce qu’ils posent des questions ? Où est-ce qu’ils appliquent des règles ? Font rentrer des trucs dans des cases ? Décidément, je n’accroche guère à l’esprit ni à l’espace japonais.

Tokyo, mercredi 27 mars 2002

Il pleut, il fait froid, laid, on se croirait à Paris, les cerisiers sont tout mouillés et piteux, les Japonaises ont sorti leur chapeau en toile cirée, plus laids encore que les autres. Je n’irai plus qu’une fois au Saint Germain des Prés, on dirait une chanson, au moment où je commence à être connue par la « Fourmi », la serveuse, qui a un profil de fourmi de dessin animé, petit nez busqué, des yeux vifs, il lui manque deux antennes, elle un air assez appliqué comme dans le film qu’il y avait eu sur elles il y a quelques temps. Elle cuisinait des petites omelettes qui avaient l’air excellentes.

La Table ronde ! mais quoi dire si ce n’est que pour parler télé il faut voir les images et leur montage : leur relation, une image isolée ne veut dire que ce que celui qui la regarde y associe et sans la séquence il ne peut pas y avoir de sens, si ce n’est des banalités.

14 h 15. Et en route pour « le moutonnement infini des commentaires » comme disait Michel Foucault. Je me suis tirée plus qu’honorablement de mon discours de finale de Table ronde, faisant même rire les gens (eux si sérieux !) en les touchant, comme du temps où je faisais pleurer mes élèves en leur lisant les retrouvailles de Chateaubriand et de son Anglaise à Londres quarante ans après. C’est alors, avec ce rôle qu’on m’a fait jouer, que j’ai compris que j’étais un peu l’équivalent de Carole Gluck, une sorte de ponte, un mythe bibliographique vivant qui concluait le colloque sur la Guerre, qui est ma signature scientifique. C’était ma reconnaissance, en somme, au niveau international. Bizarre.

23 heures. Après le pot de clôture, en buvant du vin de Californie, dans des débris de conversation avec des chers collègues mon anglais piteux, nous sommes allés, les deux Français et moi, à Shinjuku, avec l’expérience plutôt amusante du métro. Les stations sont annoncées avant et après, celle qu’on quitte et celle vers laquelle on se dirige, en japonais et en anglais. Les stations sur le plan accroché dans le wagon s’allument quand elles ne sont pas encore atteintes (chose encore inconnue en Frane). Le quartier gay est complètement minable, si c’est vraiment réduit à ça à Tokyo. Mais je pense qu’il n’est pas gay, seulement « gae » (chaud ?). On a beaucoup marché au milieu des alentours de l’énorme gare, ses centres commerciaux, ses hôtels à tiroirs, ses innombrables escaliers roulants, ses étages empilés, ses toits de verre, ses passerelles, dans les rues étroites et bordées d’immenses tours illuminées, sur les trottoirs, c’est aussi serré que dans le métro, la traversée des rues au feu rouge est un jeu guerrier où il ne s’agit pas d’aller de travers et de heurter qq un, il faut aller à toute vitesse pendant que les voitures attendent, et foncer droit devant. Justement au milieu de la rue, on rencontre un grand type noir, qui nous aborde entend parler français, on gagne le trottoir pour faire un bout de conversation, il est sénégalais, il est venu chercher du travail à Tokyo, mais il est de Paris.

Sur les trottoirs, c’était bourré d’hommes d’âge moyen , métier de bureau sans doute, avec leur costume sombre, leur chemise archi-blanche, leurs cheveux lissés un peu ébouriffés, titubant, en sortant des petits bars, dont la porte est ouverte, mais masquée à moitié depuis le chambranle du haut par un rideau orné de grandes lettres (qui doivent être le nom du bar), ils sont ivres, à tomber parfois, ou vomissent dans les ruisseaux ou même sur le trottoir, il y en a un qui manque de me vomir dessus ; pitoyable société si raide le jour, si mécanique, et si saoule le soir pour ne pas voir que demain sera pareil, mécanique et contraint. Ils rôdent en groupe autour de la gare, sans doute des bandes de collègues, avec ses innombrables trains de banlieue, qu’ils devraient prendre pour rentrer chez eux, mais y arriveront-ils, et dans quel état ? Ou bien cette saoulerie est-elle aussi si réglementée, si mécaniquement ordonnée, qu’ils agissent comme en pilotage automatique ?

Nous errons dans les alentours, à la recherche d’un restaurant, on aurait voulu entrer dans un des bars à sushis où défilent des petits trains d’assiettes de sushis, devant les convives qui semblent les saisir au hasard, on n’ose pas, faute de savoir le moindre mot et d’avoir la moindre expérience. On se rabat sur un restaurant de nouilles et de soupes, petits coins cosy avec des tables et des bancs en bois, où on nous sert rapidement le menu que nous voyons dessiné, et qui nous semble peu cher.

En ressortant, on va se promener dans un petit quartier très sombre et très discret, avec des petits temples éparpillés, shintoïstes, sans doute, avec des ex-voto écrits sur des plaquettes de bois enchaînées au mur, je suis très choquée que mes petits camarades en volent deux. Je ne trouve pas ça bien, bien que je sois la première à ricaner devant les dévotions, les baguettes d’encens et les lavages de mains rituels, et les courbettes devant les petits édifices. Les pauvres gens croyants, quand ils viendront voir si leur vœu et leur remerciement sont toujours là, ne les trouveront plus et s’en désoleront.

On a la flemme de repartir vers la gare gigantesque, de refaire la queue devant les machines à ticket, on décide de prendre un taxi à trois, pour rentrer à la maison franco-japonaise, et c’est moi qui annonce « l’adresse » au taxi, c’est à dire, l’indication suffisante « Tour Sapporo ». On paie les yeux de la tête, mais au moins, ça valait le coup, le chemin a l’air long, dans des rues brillantes puis noires, enfin les rues montent vers le plateau d’Ebisu où la tour Sapporo se dessine, voilà le petit parc du Saint Germain et ses cerisiers, on est là, ouf, finalement on était morts, le colloque est fini, le voyage pour moi tire à sa fin, demain encore quelques promenades, et eux s’en vont demain à Hiroshima par le train.

Je les envie, mais je n’ai pas prévu ça, je rentre, tant pis, Hiroshima se passera de moi. Je doute que je revienne. Hiroshima restera ma mythologie personnelle.

Tokyo, jeudi 28 mars 2002

3 heures. J’ai encore beaucoup marché, au sud-ouest de la gare, un très joli petit quartier que j’avais repéré du haut du 39e étage de la Tour Sapporo, le premier jour. Il y a notamment un petit cimetière, des Bouddhas avec des bavettes rouges (il paraît que ce sont des enfants morts en bas âges ou fausses couches très avancées), des gens sublimes, « authentiques » comme surgis de films d’Ozu, modestes, calmes, rien de l’abominable agitation des grands quartiers. J’ai pris quantités de photos, qui sont à mille lieues (temporelles) de Shinjuku d’hier soir, avec ses immeubles hyper géants et hyper lumineux, l’espace, c’est le temps, ici, peut-être.

Cela m’a paru cinglé, mais Hong Kong l’était déjà pas mal. J’ai marché en direction de Shibuya, aperçu sur les trottoirs en plein début de l’après midi, ces gamins écroulés, aux cheveux teints en roux/rouge, très hirsutes. Autour, des tas de magasins branchouillés de mangas. Ils ont dans les 14/18 ans. Certains sont entourés d’une forteresse de bande dessinées (dont ils semblent sortis) ou de canettes (plutôt boîtes de boisson), ou de rien du tout, avachis, ils avaient l’air plutôt abrutis et je me disais quand ils seront sortis de là, ils marcheront, dans 5 ans, avec leur costume noir, sur les passages cloutés des feux rouges, avant d’aller s’écouler le soir à Shinjuku. Rebroussé chemin, et été boire un jus de kiwi délicieux.

Marchant toujours, comme le Juif errant, je suis repassée à West Inn, vérifié que j’étais bien sur la liste de car de demain matin, le portier épelait mon nom en se servant des noms anglais de pays pour désigner les lettres, P ortugal, U SA, I taly, S pain. Oui j’y étais. Demain , je serai au-dessus de la Sibérie. Et je serai pratiquement au bout des épreuves diverses que représente toujours un voyage finalement, si bien que je me demande pourquoi j’en fais, si ce n’est pour vérifier peut-être que je suis en état de marche, que la souris pagaye encore à peu près dans les divers domaines, que je ne ressors pas tout à fait pareille, à chaque fois, de la série imposée, Tamino, Pamina, etc. Je suis ressortie acheter du thé japonais au bout du grand tapis roulant de la tour Sapporo. Très joli paquet et très bon (ils m’en ont fait goûter) j’ai pris deux paquets pour Monique. Mais c’est vrai que c’est très cher, tout est cher, ici.

Last Evening in Tokyo. Dans 30 et quelques heures, je ne serai pas loin de chez moi.

Tokyo, vendredi 29 mars 2002

A part que je viens de manquer perdre mon passeport et ma carte d’embarquement laissés sur ma chaise alors que je partais pour changer de salle, même pas eu le temps d’avoir peur, sauf un fragment de seconde avant qu’une Malaysienne me les tende, en me courant après dans la salle d’attente, aïe aïe, merci à la Malaysienne, me voilà tout de même assise dans cette laide salle B 3. D’où je ne pars que dans une heure et demie. Le temps d’écrire mes dernière aventures « souricesques ». Rien n’est sous-titré en langue occidentale, dan l’immense hall d’entrée, avec des centaines de comptoirs de compagnies d’aviation, un boucan modéré, mais une foule très dense, il y a beaucoup de personnel pour renseigner, qui ont un œil hors pair pour repérer les gens à l’air égaré (comme moi, avec leur gueule claire, leur grand nez et l’air perdu par l’absence d’écriteau en anglais).

C’est bien plus serré qu’à Roissy, il y a des hordes accrochées à des chariots bourrés, ici, c’est serré et bordélique, et les jeunes personnes avec un uniforme rouge nous détectent fort bien ; une d’elles m’entraîne d’autorité, après avoir jeté un coup d’œil sur mon billet, vers un comptoir, je ne sais pas si je pars en Malaisie, en Australie, à Rotterdam, Dallas ou Paris, personne ne me dit un seul mot, on enregistre ma valise, qui part en se dandinant par une trappe, la reverrai-je, on me tend la carte que j’ai failli perdre un quart d’heure après, la jeune personne me conduit au pied d’un escalier roulant, m’indique en pointant son doigt en l’air de l’emprunter, je monte, je tombe dans une salle, puis une autre, une Australienne me parle : elle me dit qu’elle est australienne, elle parle de l’opéra de Sidney et moi, je luis dis que je rentre à Paris et que c’est aujourd’hui l’anniversaire de mon fils, brèves rencontres. Il fait encore mauvais (pas hier, il faisait très beau), le bus était glacé ce matin. Par la fenêtre on voit les avions, les pistes, les petits véhicules d’aéroport, conduites par les Japonais en cassettes et en uniforme, très Meilleur des mondes, exotiques vraiment, XXIIIe siècle, loin devant nous, films d’anticipation. Comme le film post atomique avec les rats géants ; pour une souris, c’est adéquat.

Voilà, je suis en avion. Plus rien à faire. Japan Airlines. Bouffe japonaise (que je choisis, on pouvait prendre l’occidentale). Il semble bien qu’il aille à Paris, les hôtesses parlent un peu anglais, et on est un peu chouchouté, c’est curieux après cette sorte de dureté de Tokyo, cet aspect désaffecté, y compris la maison franco-japonaise, sans affect au vrai sens du terme. Corvées finies, nasses passées, je ferme les yeux. C’était tout de même une agression. La Chine ne fait jamais cet effet-là.

Le Japon est une sorte de piège. Une sorte d’essoreuse. Je ne suis pas sûre que j’aimerais y retourner, enfin, si, je verrais volontiers la campagne, la mer vraiment, pas seulement les bras du port), le nord, et Hiroshima. Je ne me vois quand même pas bien y retournant.

Deux images inoubliables terminent l’aventure.

– D’abord, au Nord de Tokyo, après un virage à gauche au-dessus de la mer d’Okhotsk, frontal, annoncé par les montagnes aux pierres noires et aux crêtes enneigées, le choc splendide de l’Asie, abrupte sur le Pacifique. L’énorme falaise noire du continent et ses crêtes enneigées sont tellement magnifique que, rien que pour cela, rien que pour cette minute unique, cette vue prodigieuse, le voyage a valu la peine. Quelque chose d’inoubliable du monde, qui me choque en plein cœur, à tout jamais, d’avoir eu la chance de naître et de voir cela. J’aimerais que ce soit la dernière de mes images en mourant.

– Ensuite, le dispositif de bird view, permet de voir, de son fauteuil (je n’étais pas à côté d’une fenêtre) une Sibérie entièrement dégagée, que j’ai suivie tout du long, kilomètres blancs, petits rails du transsibérien très loin sous mes pieds comme un jouet, lacs, sapins noirs, bouleaux gris blanc, forêts, villes, on voit comme si on était un oiseau volant inlassablement vers l’Ouest, vers chez moi, vers le bout de ce continent fabuleux qu’est l’Eurasie et que j’aime, je crois, à la folie.